2025年10月17日 09:10

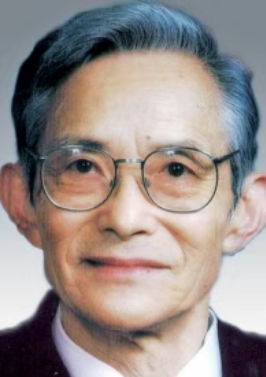

郭燮贤(1925—1998),浙江杭州人。1946年毕业于重庆兵工大学应用化学系。曾任中国科学院大连化学物理研究所研究员、副所长。化学家,中国科学院学部委员(院士),长期从事催化化学领域的研究。

对待学术一丝不苟

在学术问题上一丝不苟,严格要求并以身作则,是郭燮贤一贯的作风。他平时虽然有说有笑,但1965年中国审议学术会议的论文时没有半点马虎。大家都知道他要求严、把关紧,从审稿到试讲,从科学内容到英语表达,他都要亲自把关。

郭燮贤对学生严格要求是出了名的。他很少表扬哪位同学,但在学业和思想上却非常关心爱护学生。作为郭燮贤的学生,李灿院士保留了几篇郭燮贤改过的文章,无论是逻辑推理还是英文语法,都被郭燮贤用铅笔非常仔细地修改过,并且他还在空白处加注了许多修改建议。

1965年,中国科学院大连化学物理研究所承担了全国工业交通技术革命重点攻关项目——合成氨原料气净化新流程三项催化剂的研制任务。郭燮贤主攻当时被认为最难的低温变换催化剂的研制。在艰苦条件下,他与同志们一起反复分析研究,在筛选配方过程中,十分重视制备工艺,要求准确、可重复。在大量试验结果的基础上反复进行对比总结,有时甚至还会争论,以求得新的正确方案。在工作中,郭燮贤经常强调做科研要严格、经得起考验,绝不可存有侥幸心理,要多想问题和可能的失败,在遇到困难时要努力,在成功时还是要努力,留有余地,精益求精,绝不能说假话,乱吹,这样才能永不满足,永远进取。正是在坚实的学术基础上,他们团队在半年时间里就完成了研制三项催化剂的国家任务。

背着氧气袋,穿梭于会场

郭燮贤对研究工作极其投入,经常通宵达旦地工作。晚年,郭燮贤患了肺气肿,身体非常虚弱,上楼梯都要歇息几次。尽管如此,他却坚持经常到实验室工作。李灿回忆道,有一次他看见郭燮贤伏案整理文章,手边放着一卷又一卷的实验记录和原始数据,郭燮贤正在亲自核实实验数据。李灿不忍心郭燮贤过度劳累,便建议由他来帮郭燮贤核查。郭燮贤谢绝了,坚持自己核对。那时候,他已是七十余岁的老人了。

在郭燮贤家中的一个角落里,放着一个氧气瓶。他经常编写科研计划和文章到深夜,有时候呼吸困难,便戴上氧气面罩继续写。让大家印象极为深刻的就是“氧气袋”的故事。1996年,第八届全国催化会议召开,当时郭燮贤身体羸弱,大家都以为他不会参会了。没想到,大家在会场看见了他。他背着氧气袋穿梭于会场内外,大家都被他为科学献身的精神感动。

郭燮贤的妻子梁娟后来回忆道:“1997年出差参加会议、处理合作事项,老伴由于过分劳累而不幸病倒,病后休养了3个月。稍好一点,又开始工作,刚完成两篇论文,第二天就感冒、发烧,住院后一病不起。他身体太弱,过于劳累,有严重的肺气肿,可供维持生命的氧气不多,全部用到脑子里去了……我悔恨万分,没有照顾好他。当他工作时我也误认为他身体好而没有及时提醒他注意休息。”

不同意见写在黑板上

郭燮贤心胸宽广,有话当面讲,不怕得罪人,从不搞小动作,不背后议论人。研究室内经常召开学术讨论会,为了一个学术观点或研究结果进行激烈的讨论和辩论是常常发生的事情。中国科学院大连化学物理研究所辛勤研究员回忆说,他和郭燮贤在开放实验室的管理上想法相左,在会上发生了激烈的争议。会后郭燮贤在一块小黑板上写上“实验室必须开放,任何人都可以来实验室使用仪器”,并将黑板放在他的实验室门口。以郭燮贤当时的地位,完全可以撤掉他这个不听话的组长,安排其他人来干,但郭燮贤容忍了他的反对,依然在后续各项工作中给予他巨大的支持。