2025年07月10日 11:07

人物简介

施雅风(1919—2011),地理学家、冰川学家,中国科学院院士。1947年10月加入中国共产党。曾任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所(原中国科学院兰州冰川冻土研究所)研究员、名誉所长和南京地理与湖泊研究所研究员。中国现代冰川冻土科学的开拓者和奠基人。

党员登记表

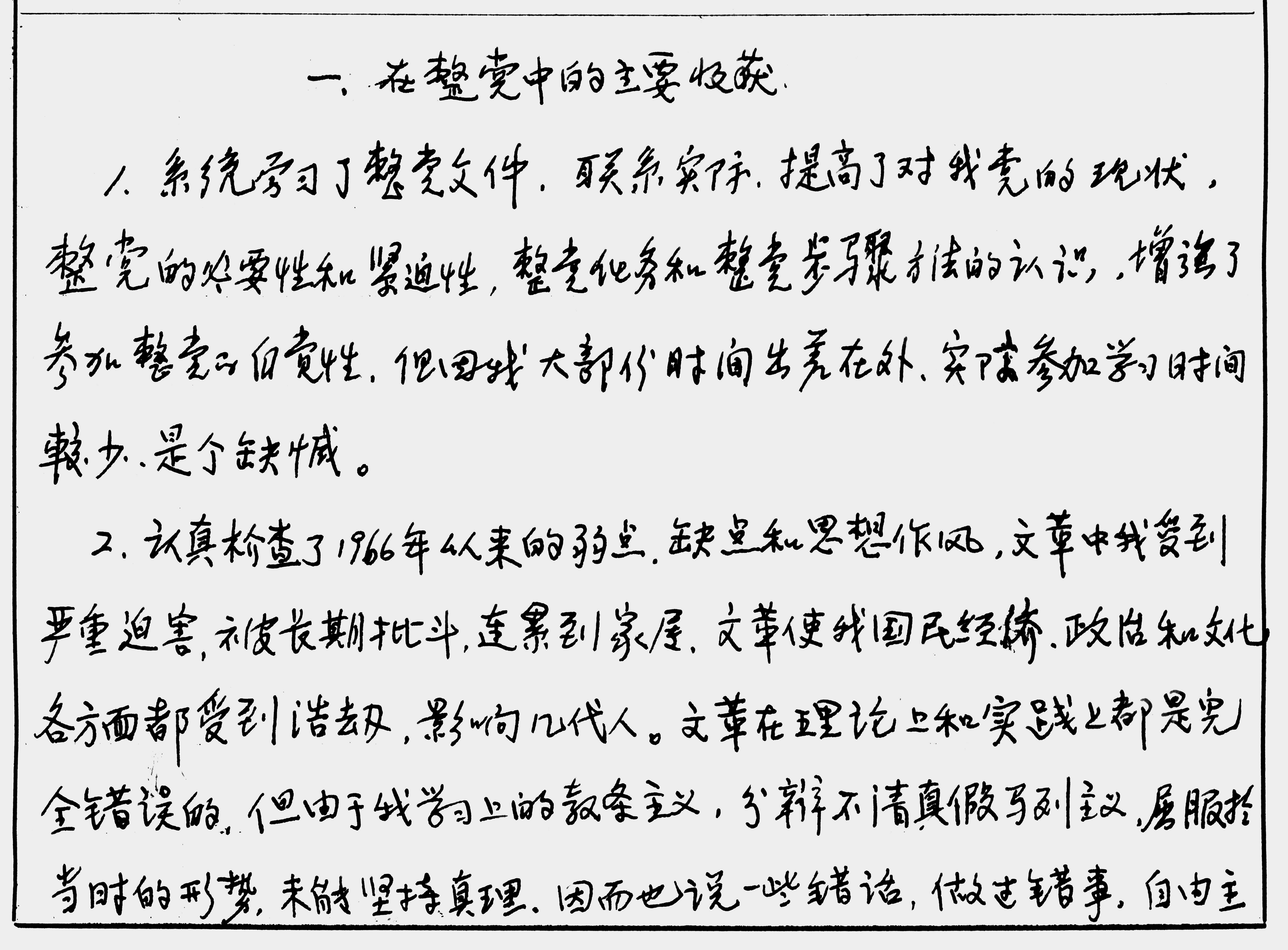

一、在整党中的主要收获

1. 系统学习了整党文件,联系实际,提高了对我党的现状,整党的必要性和紧迫性,整党任务和整党步骤方法的认识,增强了参加整党的自觉性,但因我大部分时间出差在外,实际参加学习时间较少,是个缺憾。

2. 认真检查了 1996 年以来的弱点、缺点和思想作风,“文革”中我受到严重迫害,被长期批斗,连累到家属,“文革”使我国(国)民经济、政治和文化各方面都受到浩劫,影响几代人。“文革”在理论上和实践上都是完全错误的,但由于我学习上的教条主义,分辨不清真假马列主义,屈服于当时的形势,未能坚持真理,因而也说了一些错话,做过错事,自由主义发展,党性和组织观念减弱,深为痛心。担任所长的六年(1978—1984)间,我衷心拥护和贯彻十一届三中全会以来的中央路线、方针、政策,随着中央办院方针的变化,逐步加强应用研究,坚持基础工作,培训科技人员,加强成果出版,开展国内外学术交流,改进技术装备,使冰川冻土事业有了新的发展,但在工作后期,不能知人善任,主观性发展,有些脱离群众,没有认真搞好机关建设,改善所内工作与生活条件,引起了若干问题,加重了新班子负担,深为不安。

3. 通过学习和个人检查,提高了责任心,尽管已进入老年,不再担任行政领导,但作为一个党员干部,仍然有重大责任,仍应积极贯彻追求共产主义远大理想的初衷,在科学研究、培养新进和社会活动中发挥先锋模范作用,一息尚存,此志不移。

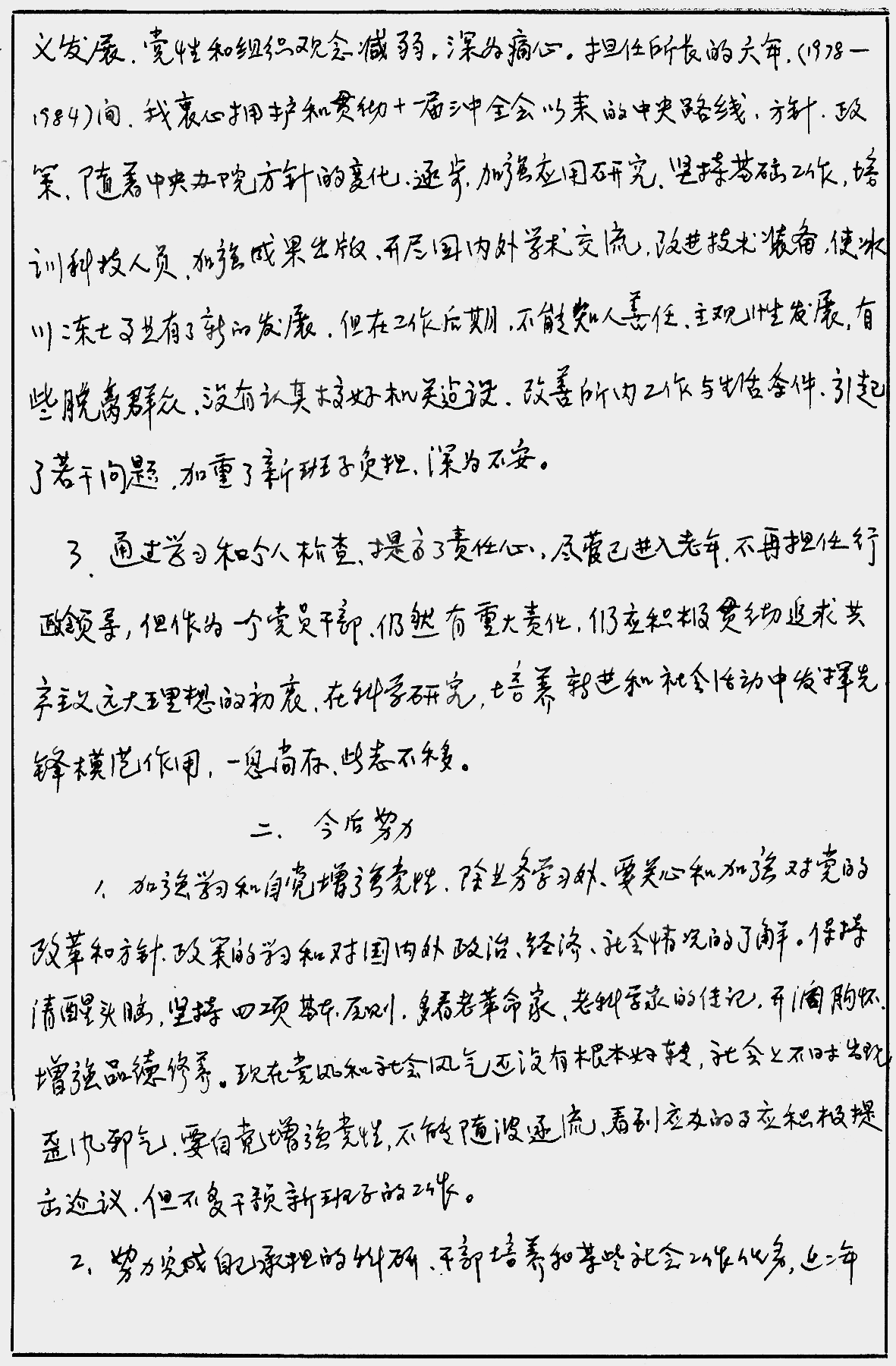

二、今后努力

1. 加强学习和自觉增强党性,除业务学习外,要关心和加强对党的改革和方针、政策的学习和对国内外政治、经济、社会情况的了解。保持清醒头脑,坚持四项基本原则,多看老革命家、老科学家的传记,开阔胸怀,增强品德修养,现在党风和社会风气还没有根本好转,社会上不时出现歪风邪气,要自觉增强党性,不能随波逐流,看到应办的事应积极提出建议,但不(过)多干预新班子的工作。

2. 努力完成自己承担的科研、干部培养和某些社会工作任务,近二年和有关同志一道,积极完成《中国现代冰川》和《中国东部第四纪冰川问题》二部专著,组织推进《乌鲁木齐水资源研究》课题,既能解决一些实际问题,又能引入一些新观点方法,革新与西北建设有重大关系的干旱区水文内容,督促完成中国冰川目录,同时完成几个研究生的培养任务和学术团体的社会工作。

延伸阅读

1919年3月21日,施雅风出生在江苏省海门县新河乡的一个农民家庭。1931年他进入初中,这一年,父亲病逝,姐姐已经出嫁、哥哥远在南京来不及赶回来,12岁的施雅风独自料理父亲的后事。同年,九一八事变爆发,日本侵略分割中国版图的消息,深深刺痛了施雅风这个对中国地图如数家珍的“地图爱好者”。在国事家事的激发下他开始发奋,15岁初中毕业后以优异的成绩考入名师云集的江苏南通中学。此后,尽管哥哥一直鼓励施雅风考取工学学科,将来做一名工程师,可他还是执着地选择了自己喜欢的地理学,并于1937年考入向往的浙江大学史地系。

在浙江大学求学时期,施雅风不仅亲身体验了师生颠沛流离的生活,更有机会看到了劳苦大众的悲惨命运,受到了革命思想的启蒙。在校期间,他有幸结识了思想先进、乐于助人的中共地下党员吕东明,逐渐接受中国共产党在新民主主义革命时期的政治主张。1947年,在国民党统治最黑暗、最残酷的时期,施雅风向吕东明提出了入党的申请。吕东明对他说:“如果你的申请得到党的批准,你就是一个职业革命家了,要一切服从党安排,赴汤蹈火,在所不辞,你能做到吗?”施雅风坚定地表示:“能做到!”不久中共南京地下党组织接纳施雅风为中国共产党的一员,主要精力投入到党要求的情报工作。

1944年,从浙江大学硕士毕业后,施雅风进入位于重庆的中国地理研究所(后迁南京)工作。9年后,施雅风从南京调往北京,从事地貌区划研究。

为什么天山和祁连山上的那么多冰雪不能被山下的沙漠所利用,从而改变沙漠的干旱状况?这个看似非常简单而幼稚的问题,一定有不少人这样想过。但施雅风却由此对这个领域产生兴趣并且将大半辈子放在了研究冰川上,成为中国冰川冻土科学的开拓者和奠基人。

1957年,施雅风参加祁连山西段地质考察,攀登至海拔 4500 米的冰川边缘。在考察中,施雅风发现了米粒般的粒雪和晶莹冰川水,这让他有些爱不释手。如果这些冰川水源能够被利用起来,那么西北就不再是寸草不生的戈壁和干旱的荒漠了。祁连山南北坡的强烈对比引发进一步研究冰川水资源的愿望,他回京后书面报告中国科学院,并获批组建我国第一支高山冰雪利用考察队。

那时,冰川研究在国内仍是一片空白,高寒的自然条件、冰川活动背后蛰伏的危险让许多研究者望而却步。没有登山靴、没有羽绒服、没有精密仪器,有的是高帮套鞋、粗布老棉袄、手摇钻和罗盘, 以及“开发高山冰雪,改变西北干旱”的豪言,1958年,施雅风带领100余人向祁连山进发,拉开了我国冰川考察的序幕。当年7月1日,在祁连山腹地柳条沟地区的托赖山脉,队员们经过艰难跋涉,登上了海拔5143米的冰川最高点。

当天恰逢党的生日,施雅风他们立刻向中国科学院发电报报喜,建议把这条含水量初步估计约一亿六千多万立方米,相当于两个北京十三陵水库的冰川命名为“七一冰川”,以庆祝中国共产党成立37周年,正在开会的中国科学院领导当即宣读了这个喜讯,并同意“七一冰川”的命名。这是中国人自己发现并命名的第一条冰川,是中国冰川科学的奠基石。1959年,施雅风组织完成了用一年时间“走”出的、标志着中国现代冰川科学研究从无到有、长达43万字的著作《祁连山现代冰川考察报告》,这是新中国第一部较为完整的冰川考察报告,填补了我国冰川研究的空白。

自1957年在甘肃土地上踏下第一个脚印开始,施雅风便与大西北紧紧地联系在一起。在此后的近半个世纪中,施雅风的足迹踏遍了喀喇昆仑山、喜马拉雅山和天山等主要山脉,精准而全面地描绘了中国境内主要的冰川分布,并且严谨地论证了其演变过程和未来的趋势。其冻土学研究为青藏铁路的建设打下了基础。

1960年,中国遭遇严重困难时期,刚刚起步的冰川研究事业受到巨大冲击,作为正在筹建的兰州冰川冻土研究所唯一一位高级研究人员,在强烈的责任心驱使下,施雅风毅然举家从北京迁往兰州。

这种放弃大城市舒适的生活以及完善良好的科研环境,而为国家、为事业的“西迁精神”,鼓励着一位又一位科研人员前赴后继。经过多年筹备,我国第一个冰川研究单位—兰州冰川冻土研究所于1965年成立。

施雅风先后组织和领导了祁连山冰雪水资源利用、河西水土资源合理利用及甘肃工矿和交通泥石流防治等一系列开创性和基础性研究工作,在推动我国寒区水文和干旱区水资源学科发展的同时,惠及西部,为甘肃泥石流灾害防治和河西商品粮基地建设提供了重要决策依据;甚至在耄耋之年,施雅风仍以敏锐的洞察力提出“中国西北气候由暖干向暖湿转型”,对西部大开发战略具有十分重要的现实意义。生命不息、奋斗不止。施雅风穷其一生,不停地追逐科研梦想、探索真理,实现人生价值。

20世纪80年代初,施雅风的一篇文章《庐山真的有第四纪冰川吗?》在业内掀起了一场论战。文章认为李四光的研究对事实存在系统的误解,主要是把泥石流堆积当成了冰川堆积。李四光作为第四纪冰川专业的先驱,当时许多人对他的“庐山冰川”理论深信不疑;对这位地学界“神一样的存在”也少有人有勇气公开发出质疑,甚至有人责难施雅风对李四光的“不恭不敬”。

施雅风对于非议淡然处之:“正如古希腊哲学家亚里士多德所说:‘吾爱吾师,吾尤爱真理。’一个理论如果错误,按照错误理论搞,就误人误己,会遇到越来越多的麻烦,对科学发展没有任何好处……”本着对科学负责的态度,对“庐山冰川”心存疑惑的施雅风联合了若干学界同仁前往庐山考察,亲临现场,对李四光亲自鉴定的冰川堆积与侵蚀形态一查 究竟。

经过近半个月的观察,施雅风等人就庐山的气候条件、地貌形态和混杂堆积的可能成因,反复作了比较,对庐山西北麓羊角岭混杂堆积作了较深入的室内分析,所得结果与李四光的观点完全相左。因此才有了质疑文章的发表。

为了进一步弄清事实,施雅风此后又联合了三十多位志同道合者,在南起广西桂林,北至大兴安岭,西至川西螺髻山的广大地区内,对包括庐山在内的近二十个地点进行考察,开展了比较系统、全面的研究,并撰著《中国东部第四纪冰川与环境问题》一书作为研究总结。正是由于对真理的追求和多年的野外实地考察经验,施雅风成为了那个“好大胆”的真理“斗士”。

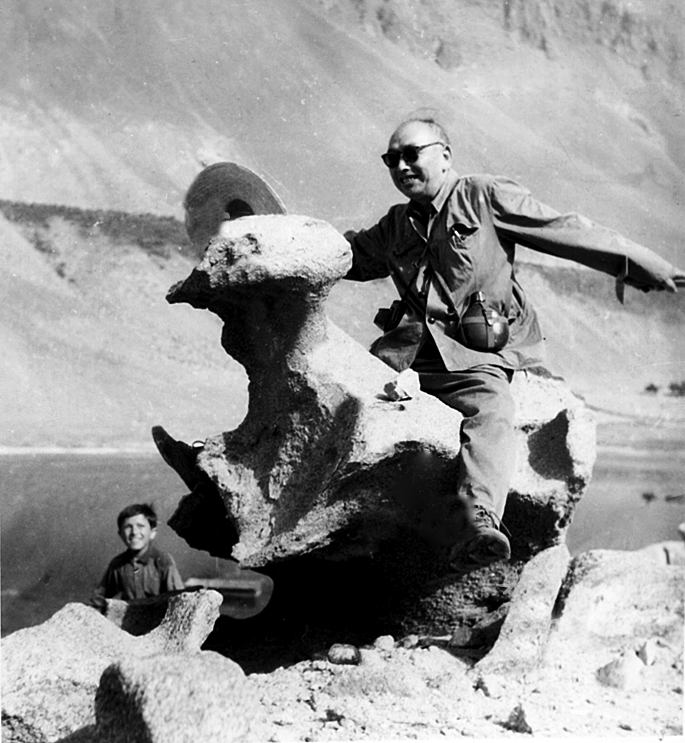

时光荏苒,野外考察的照片从黑白变成了彩色,照片的主人公也由年轻挺拔的小伙儿,变成了头发花白、腰背弯曲的老者,但背景中野外的冰川险峰和施雅风探索求真时脸上的笑容从未改变。

2010年3月,耄耋之年的施雅风病重住院。经受着心衰所带来的一系列病痛折磨,可他仍坚持在病床上完成了《中国第四纪冰川新论》的审稿工作,更难能可贵的是该书稿近70%的内容是他在电脑上敲出来的。

2011年2月13日,施雅风病逝,享年92岁。

施雅风的一生,正如他在入党的时候所承诺的“一切服从党安排,赴汤蹈火,在所不辞”。半个世纪中,他冲锋在西部无人涉足的雪域冰川,登上一座又一座峰顶,他在科学领域树起了一面旗帜,在这面旗帜下,在他的身后,群山般屹立着数以百计的中坚力量,有的已两鬓染风霜,而更多的年轻人已加入到这支队伍,继续传递着中国冰川事业的接力棒。