2025年07月10日 11:07

人物简介

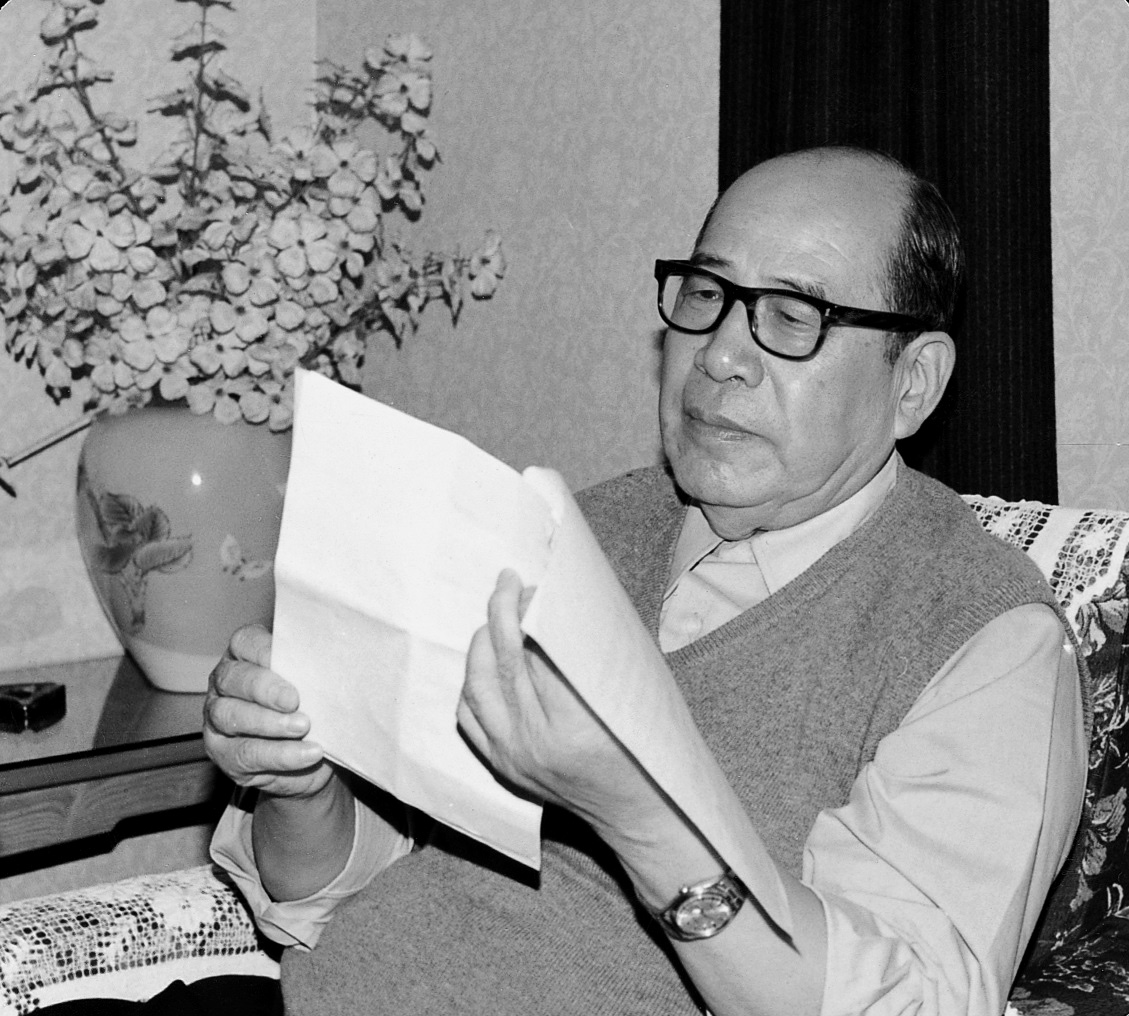

汪德昭(1905—1998),物理学家、大气电学家,中国科学院学部委员(院士)。1960年9月加入中国共产党。曾任中国科学院声学研究所第一任所长。中国水声事业奠基人。

党员登记表

(节选)

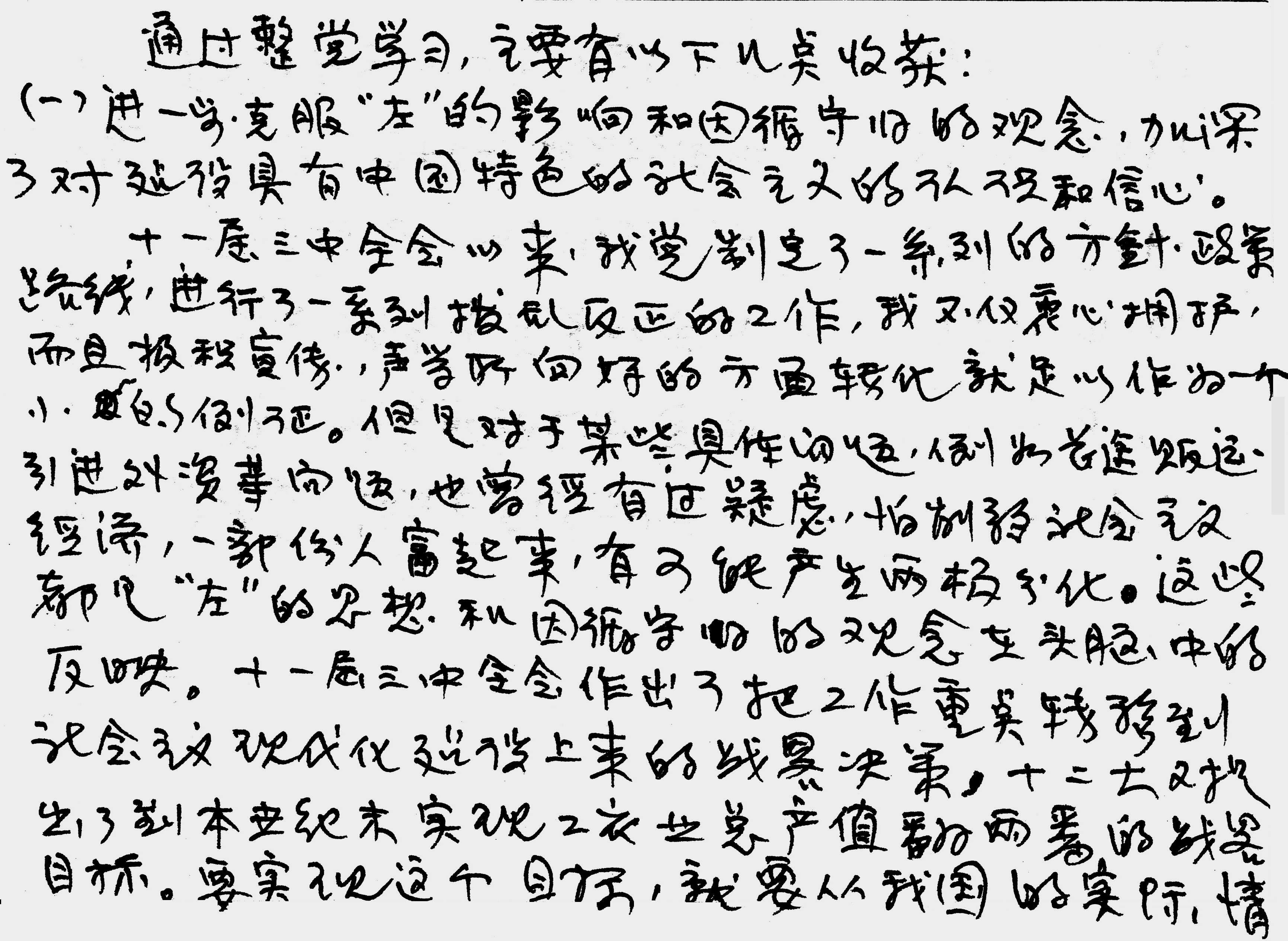

通过整党学习,主要有以下几点收获:

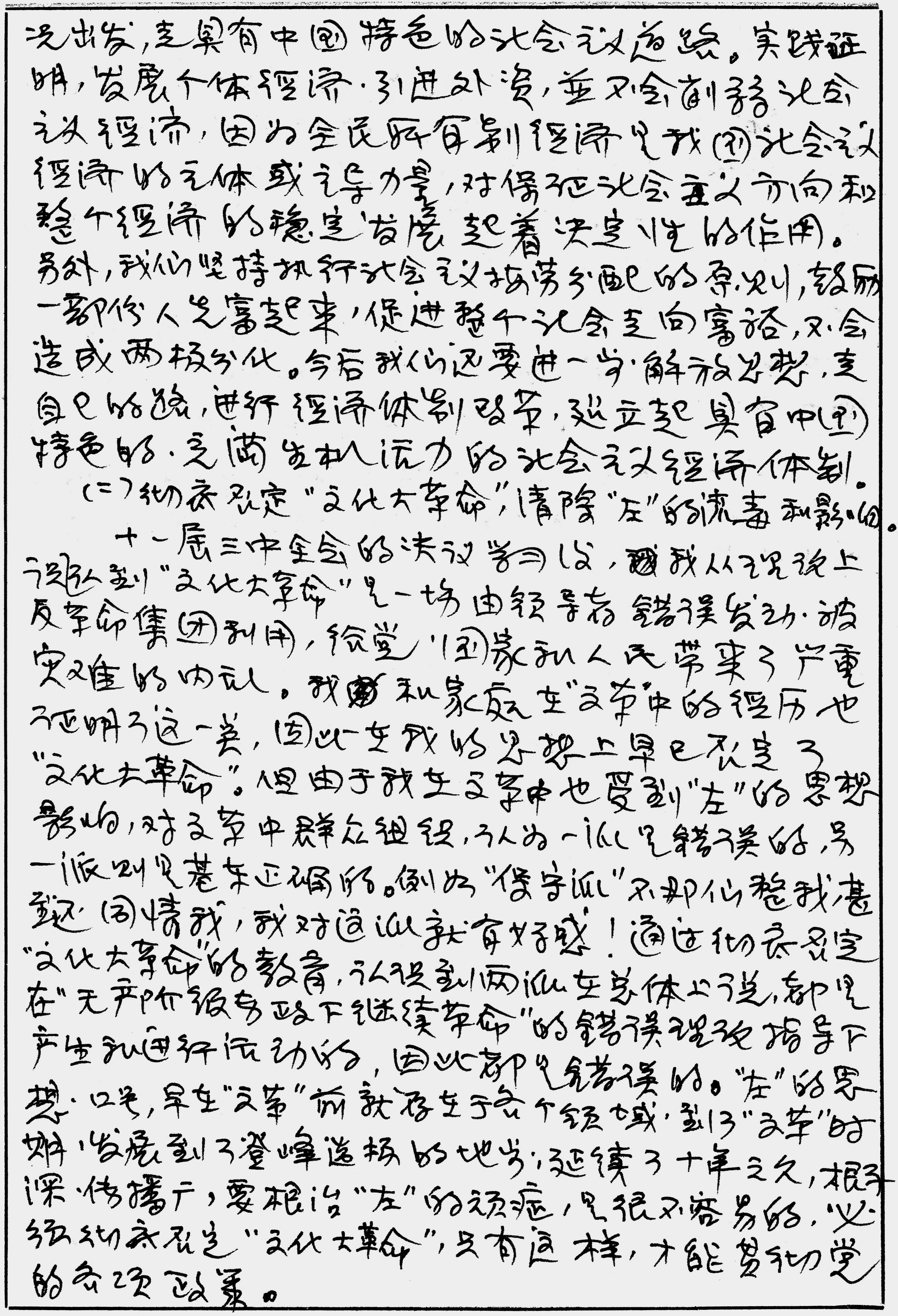

(一)进一步克服“左”的影响和因循守旧的观念,加深了对建设具有中国特色的社会主义的认识和信心。十一届三中全会以来,我党制定了一系列的方针、政策、路线,进行了一系列拨乱反正的工作,我不仅衷心拥护,而且积极宣传,声学所向好的方面转化就足以作为一个小的例证。但是对于某些具体问题,例如长途贩运、引进外资等问题,也曾经有过疑虑,怕削弱社会主义经济,一部分人富起来,有可能产生两极分化。这些都是“左”的思想和因循守旧的观念在头脑中的反映。十一届三中全会作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策,十二大又提出了到本世纪末实现工农业总产值翻两番的战略目标。要实现这个目标,就要从我国的实际情况出发,走具有中国特色的社会主义道路。实践证明,发展个体经济,引进外资,并不会削弱社会主义经济,因为全民所有制经济是我国社会主义经济的主体或主导力量,对保证社会主义方向和整个经济的稳定发展起着决定性的作用。另外,我们坚持执行社会主义按劳分配的原则,鼓励一部分人先富起来,促进整个社会走向富裕,不会造成两极分化。今后我们还要进一步解放思想,走自己的路,进行经济体制改革,建立起具有中国特色的、充满生机活力的社会主义经济体制。

(二)彻底否定“文化大革命”,清除“左”的流毒和影响。

十一届三中全会的决议学习后,我从理论上认识到“文化大革命”是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和人民带来了严重灾难的内乱。我和家庭在“文革”中的经历也证明了这一点,因此在我的思想上早已否定了“文化大革命”。但由于我在“文革”中也受到“左”的思想影响,对“文革”中群众组织,认为一派是错误的,另一派则是基本正确的。例如“保守派”不那么整我,甚至还同情我,我对这派就有好感!通过彻底否定“文化大革命”的教育,认识到两派在总体上说,都是在“无产阶级专政下 继续革命”的错误理论指导下产生和进行活动的,因此都是错误的。“左”的思想、口号,早在“文革”前就存在于各个领域,到了“文革”时期,发展到了登峰造极的地步,延续了十年之久,根子深传播广,要根治“左”的顽症,是很不容易的,必须彻底否定“文化大革命”,只有这样,才能贯彻党的各项政策。

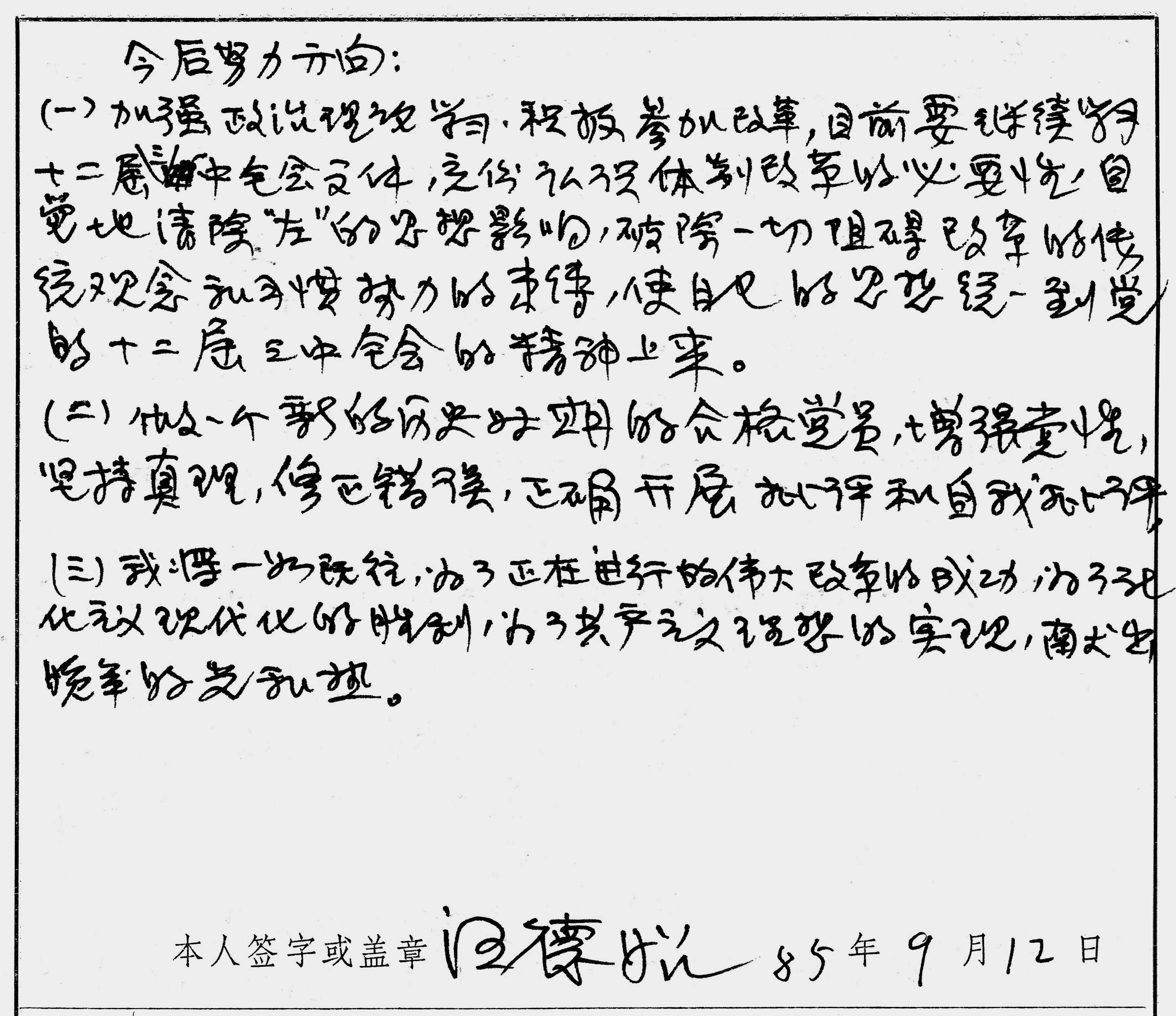

今后努力方向:

(一)加强政治理论学习,积极参加改革,目前要继续学习十二届三中全会文件,充分认识体制改革的必要性,自觉地清除“左”的思想影响,破除一切阻碍改革的传统观念和习惯势力的束缚,使自己的思想统一到党的十二届三中全会的精神上来。

(二)做一个新的历史时期的合格党员,增强党性,坚持真理,修正错误,正确开展批评和自我批评……以身作则,教育青年树立共产主义理想。

(三)我将一如既往,为了正在进行的伟大改革的成功,为了社会主义现代化的胜利,为了共产主义理想的实现,献出晚年的光和热。

延伸阅读

汪德昭开创了中国国防水声学研究,组织和直接领导了有关研究工作,创建和发展了中国第一支水声科技队伍,为中国物理学研究、国防科技和科学事业的发展做出了突出贡献。

早在20世纪三四十年代,汪德昭已是一颗冉冉升起的新星,他以空气中大小离子平衡态为研究课题,据此成果写成的论文,通过博士答辩,评为“最高荣誉级”。1945年,他荣获法国科学院颁发的“虞格”奖—每年只发一次、只发一人。1955年4月,在爱尔兰首府都柏林召开的“国际凝聚核学术讨论会”上,平衡态理论被定为“郎之万-汪德昭-布里加”理论。现在,这个理论已成为大气电学中的经典理论。

1956年底,汪德昭放弃了在巴黎的丰厚待遇以及事业、地位,携全家回到了祖国。回国的汪德昭在事业上表现出一个突出的特点:社会主义建设哪里召唤他,他就奔向哪里;而且都是全身心地投入,热诚认真地忘我奋斗。

起初,他在中科学院原子能研究所从事有关材料的研究。当时,发展国防水声学,建立起中国的“水下万里长城”—反潜探测系统,对中国是极为重要、具有战略意义的大事。汪德昭毅然接受任务,挑起这副从零开始、白手起家的重担。

汪德昭并没有追求自己在学术上的建树,而是根据国家需要,甘当“工作母机”,去遴选和培养国防水声科技队伍。为了解决人员来源问题,经过周恩来总理批准,从重点高校抽调了100名还差半年或一年毕业的优秀在校大学生,提前毕业分配到中国科学院,参加水声学研究工作,通过实践边干边学。汪德昭亲自为这些学生上课,并带领年轻人一点一点地研制实验设备。

经过汪德昭的悉心指导和热情培养,中国从无到有、逐步形成了一支群星璀璨的国防水声科研队伍,有些研究工作活跃在国际同类领域的前沿;当年被称为“青苗”的100人中,大部分已成长为枝繁叶茂的大树,有相当数量的人已颇负国际学术声誉。

汪德昭在战略上强调创造性,但在实际工作中,却非常强调脚踏实地,严肃认真,一丝不苟。有一个事例可以体现他的大将风度及严谨周全的科学态度。1960年1月根据中苏政府协议,两国水声学专家在中国南海进行考察。汪德昭自始至终领导参与此次活动。他要求科研人员填写日志作为记录;还组织苏联专家给青年讲课,把讲课内容编成讲义。3月,中苏关系破裂,苏联专家回国,并把上万米的记录考察数据的电影胶片带走。面对突如其来的变故,汪德昭处变不惊,冷静沉着,及时设法把资料复制,再把原片还给苏方;然后组织力量把所有资料整理编写成八本考察报告,这是中国第一批翔实丰富、高水平的水声学研究报告。

根据这些资料,汪德昭计算了中国主要的几种声呐的最佳频率,提供给使用部门。他还指出了中国南海海域若干特殊的水声情况,并提出水下作战的建议措施,为国防建设做出实实在在的贡献。

汪德昭根据中国海域的实际情况,制订了中国水声学“由近及远,由浅入深”“由高到低,有合有分”的研究发展战略。几十年的实践证明这一战略思想是行之有效的。并且,他的雄心壮志是要在世界水声学研究 声物理的理论和实验研究,就不能很好地设计与使用水声设备。因此,在他的指导下,声学研究所在水声学基础研究中取得了很多创造性的成果。

不少著名国际水声学家表示,中国的水声研究可能仅次于美国,比苏联还强。美国高尔德公司国际电子部的总裁曾公开表示,浅海声场方面最有发言权的是中国。

汪德昭把自己半个多世纪从事科研工作的经验,归纳为“标新立异,一丝不苟,奋力拼搏,亲自动手”这样几句话。所谓标新立异,指的是研究工作一定要有创造性,不论是理论、实验、技术、方法还是工具,都应当有创造性。

汪德昭一生中发表的论著不算多,但他做的每一项实验,都比前人有所创新,因而每一篇论文都有自己的特点。 他在审查研究生的论文时,不但要看选题、立论、实验、方法,就是对论文的遣词造句,乃至标点符号,都要认真推敲、修改。汪德昭治学严谨,讲课生动,又擅长动手做实验,所以深受同学们的尊敬和爱戴。

汪德昭开拓了中国国防水声事业,制定了中国水声学的研究发展战略;为国家培养了一大批水声学研究人才;领导实施了水下预警体系,完成了多种国防和民用水声先进设备的研制,汪德昭为海军装备现代化建设和科技事业的发展做出了突出贡献。