2025年07月10日 11:07

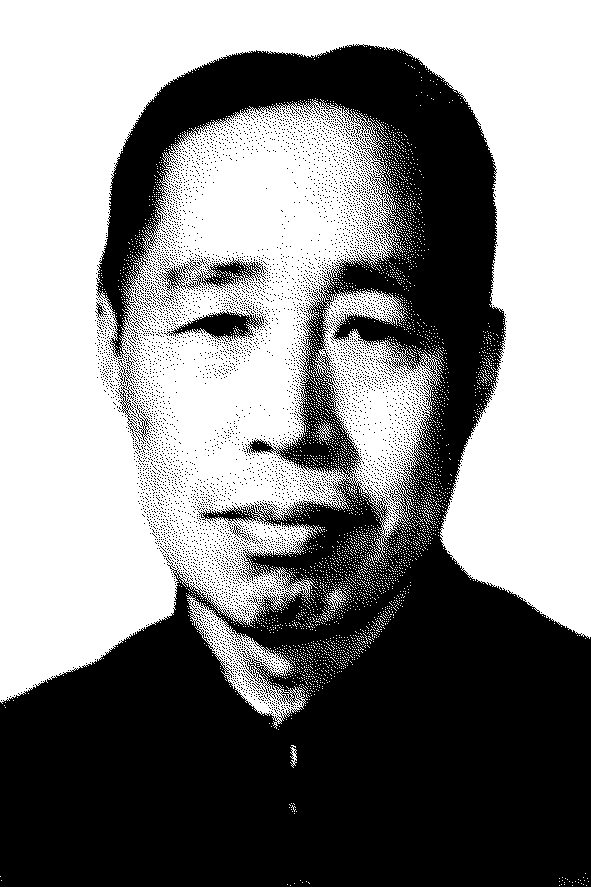

人物简介

童第周(1902—1979),生物学家,中国科学院学部委员(院士)。1978年12月加入中国共产党。历任山东大学教授、第一副校长,中国科学院水生生物研究所副所长、中国科学院海洋研究所所长、中国科学院动物研究所所长、中国科学院生物学部主任,中国科学院副院长等职。中国实验胚胎学创始人和发育生物学奠基人之一。

入党申请书

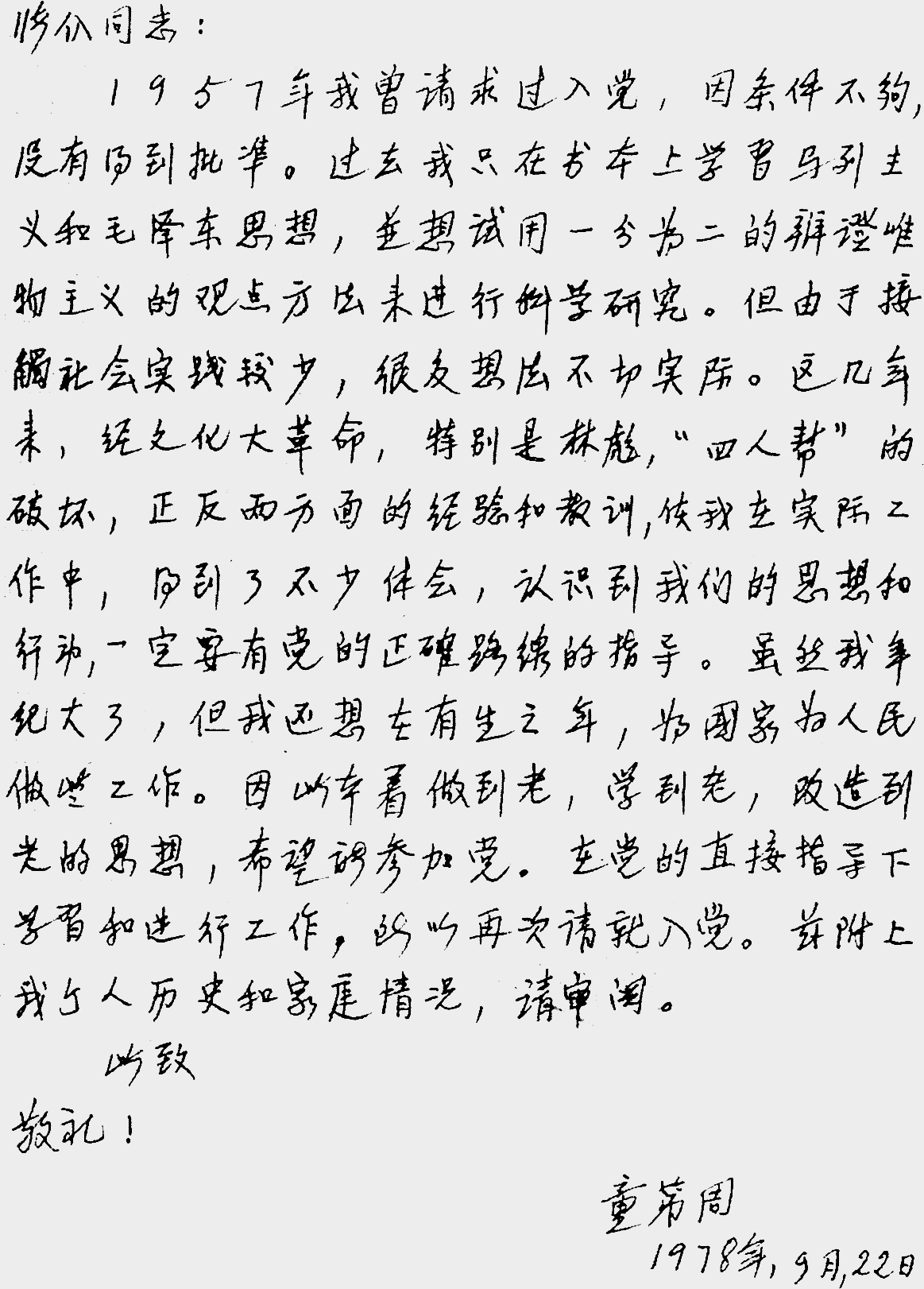

张儒同志:

1957年我曾请求过入党,因条件不够,没有得到批准。过去我只在书本上学习马列主义和毛泽东思想,并想试用一分为二的辩证唯物主义的观点方法来进行科学研究。但由于接触社会实践较少,很多想法不切实际。这几年来,经“文化大革命”,特别是林彪、“四人帮”的破坏,正反两方面的经验和教训,使我在实际工作中,得到了不少体会,认识到我们的思想和行动,一定要有党的正确路线的指导。虽然我年纪大了,但我还想在有生之年,为国家为人民做些工作。因此本着做到老,学到老,改造到老的思想,希望能参

加党。在党的直接指导下学习和进行工作,所以再次请求入党。兹附上我个人历史和家庭情况,请审阅。

此致

敬礼!

童第周

1978年9月22日

延伸阅读

童第周(左)在青岛海洋研究所指导海洋化学实验

童第周,中国实验胚胎学的主要创始人,中国海洋科学研究的奠基人,生物科学研究的杰出领导者,开创了中国“克隆”技术之先河,被誉为“中国克隆之父”。

童第周毕业于复旦大学,后在比利时比京大学(布鲁塞尔大学)获博士学位。长期以来,童第周一直从事发育生物学的研究,在两栖类胚胎纤毛运动的研究、文昌鱼发育的实验研究、细胞遗传研究、细胞核移植技术、海鞘与胚胎研究、金鱼细胞核移植等领域有着杰出的贡献和辉煌的成就,可谓厥功至伟。

早年,童第周在脊椎动物、鱼类和两栖动物的卵子发育能力研究方面,有过独特的发现。他通过对两栖类和鱼类的研究,揭示了胚胎发育的极性现象。从20世纪50年代开始,他又特别研究了在生物进化中占重要地位的文昌鱼的卵子发育规律,通过研究文昌鱼的个体发育和分类地位,在对核质关系的研究中取得重大成果,为国际上提供了系统的重要文献。60年代,他首次完成鱼类的核移植研究,为 20世纪七八十年代国内完成鱼类异种间克隆和成年鲫鱼体细胞克隆打下基础。

晚年,他又和美国坦普尔大学牛满江教授等一起,在生物性状遗传中的细胞核和细胞质相互关系的研究方面,取得了创造性的成绩。在这同时,他还在防治海洋有害生物、人工养殖经济水产动物、开拓培育经济鱼类新品种等方面,做出了很大的贡献。

众多成就中,“童鱼”的诞生,是一个奇迹。每逢文昌鱼产卵季节,童第周夫妇俩常不分昼夜地连续在实验室里几十天,观察、记录、解剖、实验、积累数据、探索奥秘,后来国际生物学界用培育者的名字命名了这类鱼—“童鱼”。

童第周的鱼类移核工作成就也一直处于国际同类研究的前列。 鱼类移核工作是由童第周首创的。它比两栖类的研究晚了10年,比哺乳类“多莉”羊早18年。从1963年到20世纪末的36年间 ,只见苏联学者1979年、日本学者1999年发表过2篇鱼类移核论文。所以,童第周在鱼类移核研究工作至少到20世纪末一直是独占鳌头的。他是中国的“克隆先驱”。

小时候,童第周发现石板上整齐地排列着一行手指头大的小坑。咦,这是谁凿的呢?凿这一溜小坑有什么用呢?父亲告诉好奇的他这是檐头水滴出来的。他不信:“檐头水滴在头上一点不疼,它还能在那么硬的石板上敲出坑来?”父亲耐心地讲了“滴水穿石”的道理;而好学的他终于等到了一场大雨来直接证实父亲的话。后来,童第周就是身体力行地实践着这种精神,以顽强的毅力向着科学的顶峰登攀。

在抗战的艰苦岁月里,学校南迁,当时在宜宾李庄这个小镇上没有电,学校又缺乏进行胚胎学研究最基本的设备—一双筒解剖镜,科研无法进行。一天,童第周在镇上的旧货摊上见到了一架显微镜,可价钱相当于夫妻两人两年的薪水,家里也实在是没有钱,他只好空手而归。次日再去,老板还提了价。为了科研,他多方借贷,还变卖了不少衣服,终于买回了这台显微镜。童第周晴天依靠阳光,阴雨天在室内借油灯光线,十分艰难地完成了两栖类胚胎纤毛运动和鱼类实验胚胎两方面的课题。

童第周一生热爱科学、热爱祖国,追求正义。1947年,他任职的国立山东大学的学生不满国民党反动统治的倒行逆施,掀起“反饥饿、反内战”的示威游行和签名运动。童第周第一个在抗议书上签了名,坚决站在学生一边。在那腥风血雨的日子里,每天晚上,童第周夫妇把孩子安置睡了,就和另外两个同事一起在昏暗的灯光下,悄悄剪辑被反动派封锁了的报道,然后投邮寄发出去,以争取全国各地的声援。

1949年3月,正在美国担任客座教授研究员的童第周拒绝了耶鲁大学的高薪挽留,克服了种种阻力,在迎接新中国成立的隆隆炮声中,再次回到了国立山东大学;同年6月2日,青岛解放,童第周应“中华全国科学工作者联合会筹备会”的邀请到北京参加筹委会会议。新中国成立后,童第周受到党和政府的亲切关怀。他精神振奋,无论在从事教育还是从事科研工作时,以非凡的努力,为发展中国的科学事业作出了重要建树。

童第周几十年如一日,忘我地战斗在科研工作第一线,并培养出一批知名科学家。他不以“大科学家”自居,经常亲自动手做实验,看结果写论文,事必躬亲,为广大科研人员做出了榜样,得到广大科技工作者的爱戴和敬重。现在,童第周先生的学生,以及他的学生的学生,第三代、第四代学生,遍布国内外。

童第周不仅治学严谨,而且德行高洁。他的夫人叶毓芬20 世纪30年代初就从复旦大学毕业,在高等学校和科研部门从事教学、科研工作40余年,有相当的科研成果。童第周的大部分科研成果,都凝结着叶毓芬的心血。有人统计,夫妇俩合作的科研论文,占童第周主要论文的60%以上。

他们被誉为中国生物界的“居里夫妇”。论资历,论水平,叶毓芬早已应该被评为教授了,可到去世时她仍是个副教授。因为童第周身兼研究所的领导,叶毓芬晋升职称的材料报到他手里就被否定了,他把名额让给了别人。

童第周鞠躬尽瘁,把一生都无私地奉献给了祖国的生物科学和海洋事业,真正实践了他的入党誓言。1978 年,他在申请入党时写道:“1957年我曾请求过入党,因条件不够,没有得到批准。…… 虽然我年纪大了,但我还想在有生之年,为国家为人民做些工作。因此本着做到老,学到老,改造到老的思想,希望能参加党。在党的直接指导下学习和进行工作,所以再次请求入党。