2025年07月10日 11:07

人物简介

王应睐(1907—2001),生物化学家,中国科学院院士。1958年5月加入中国共产党。曾任中国科学院生理生化研究所研究员,中国科学院上海生物化学研究所研究员、所长、名誉所长,中国科学院上海分院院长。中国生物化学科学研究的奠基人之一。

党员登记表

(节选)

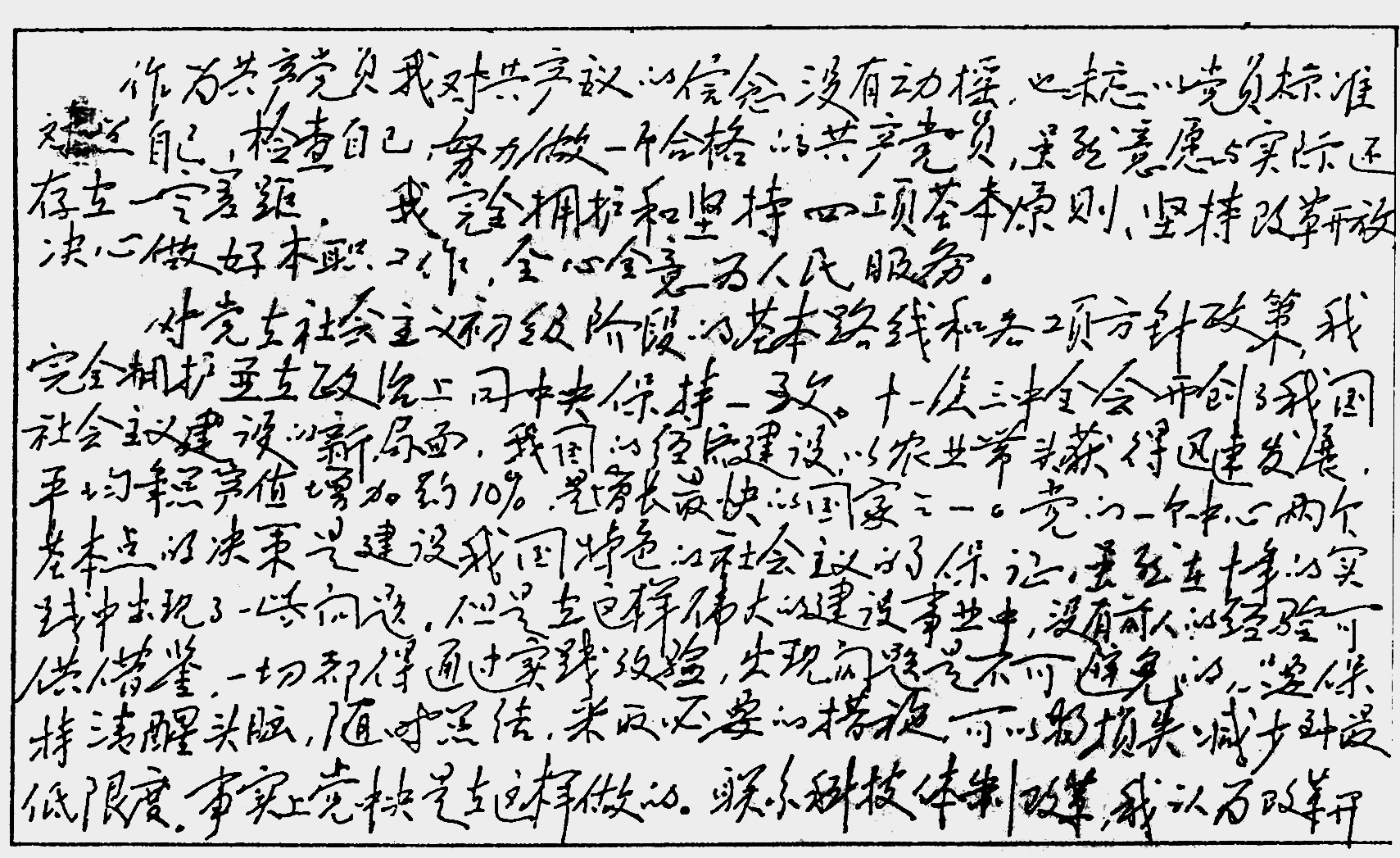

作为共产党员,我对共产主义的信念没有动摇,也未忘以党员标准对照自己、检查自己,努力做一个合格的共产党员,虽然意愿与实际还存在一定差距。我完全拥护和坚持四项基本原则,坚持改革开放,决心做好本职工作,全心全意为人民服务。

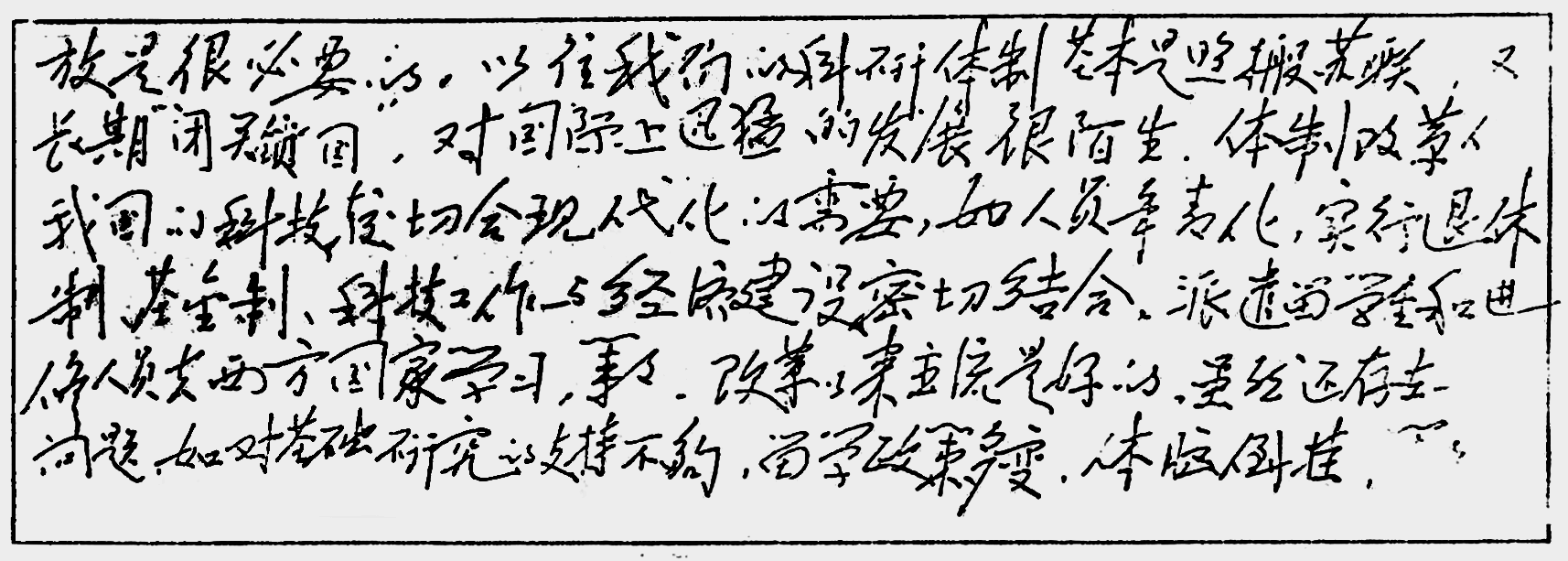

对党在社会主义初级阶段的基本路线和各项方针政策,我完全拥护并在政治上同中央保持一致。十一届三中全会开创了我国社会主义建设的新局面,我国的经济建设以农业带头获得迅速发展,平均年总产值增加约10%,是增长最快的国家之一。党的“一个中心,两个基本点”的决策是建设我国特色的社会主义的保证,虽然在十年的实践中出现了一些问题,但是在这样伟大的建设事业中,没有前人的经验可供借鉴,一切都得通过实践考验,出现问题是不可避免的:要保持清醒头脑,随时总结,采取必要的措施,可以把损失减少到最低限度。事实上党中央是在这样做的。联系科技体制改革,我认为改革开放是很必要的,以往我们的科研体制基本是照搬苏联,又是长期“闭关锁国”,对国际上迅猛的发展很陌生,体制改革使我国的科技较切合现代化的需要,如人员年青化,实行退休制、基金制、科技工作与经济建设密切结合,派遣留学生和进修人员在西方国家学习,等等,改革以来主流是好的,虽然还存在一些问题,如对基础研究的支持不够、留学政策多变、体脑倒挂,但相信这类问题会逐渐得到解决……大力推动精神文明建设是每个党员的责任,党内的高级知识分子更应该以身作则,做精神文明的模范,同时应该向群众宣传,我做得很不够。

…………

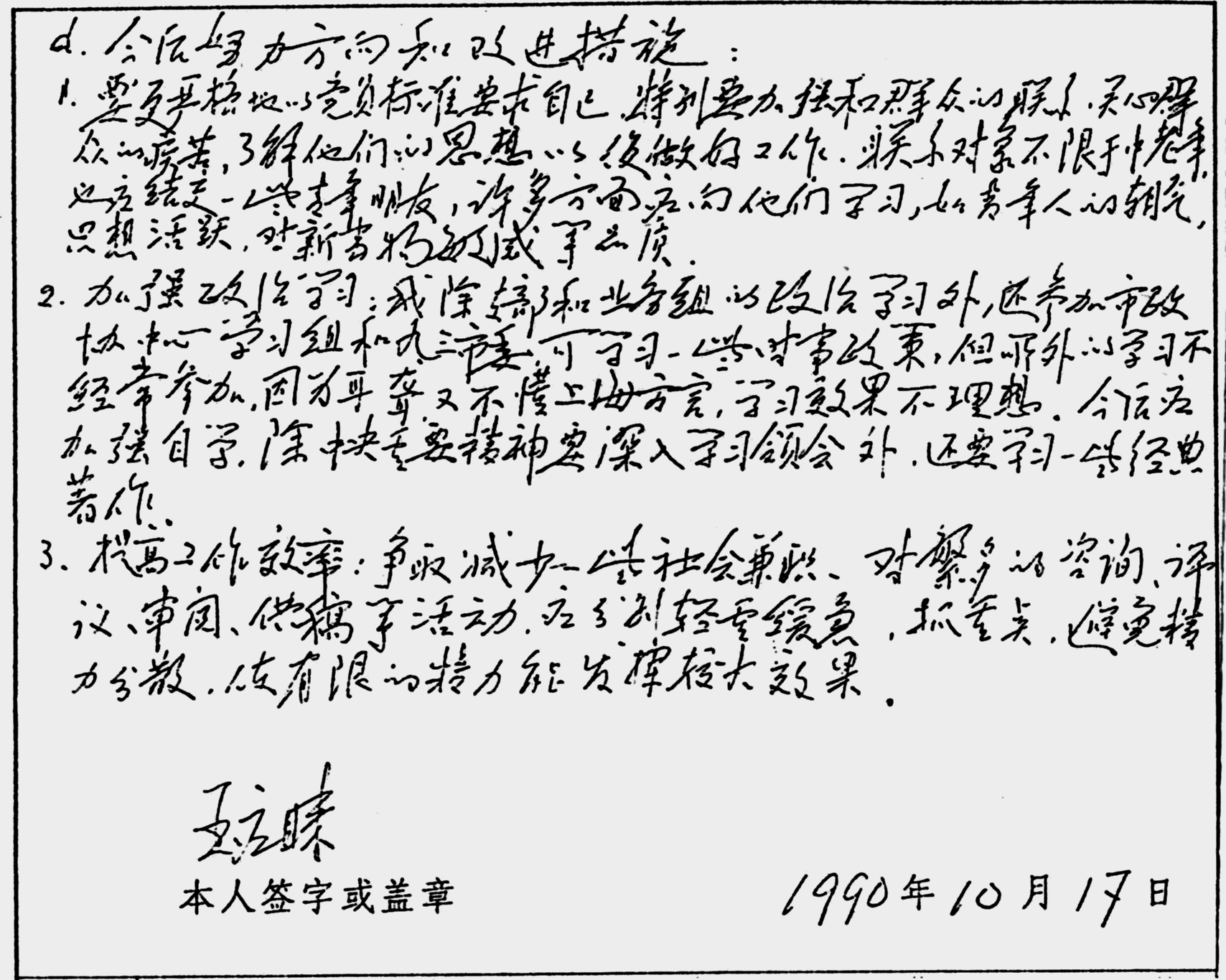

今后努力方向和改进措施:

1. 要更严格地以党员标准要求自己,特别要加强和群众的联系,关心群众的疾苦,了解他们的思想以便做好工作。联系对象不限于中老年,也应结交一些青年朋友,许多方面应向他们学习,如青年人的朝气,思想活跃,对新事物敏感等品质。

2. 加强政治学习:我除支部和业务组的政治学习外,还参加市政协中心学习组和九三市委,可学习一些时事政策,但所外的学习不经常参加,因为耳聋又不懂上海方言,学习效果不理想,今后应加强自学,除中央重要精神要深入学习领会外,还要学习一些经典著作。

3. 提高工作效率:争取减少一些社会兼职,对繁多的咨询、评议、审阅、供稿等活动,应分清轻重缓急,抓重点,避免精力分散,使有限的精力能发挥较大效果。

延伸阅读

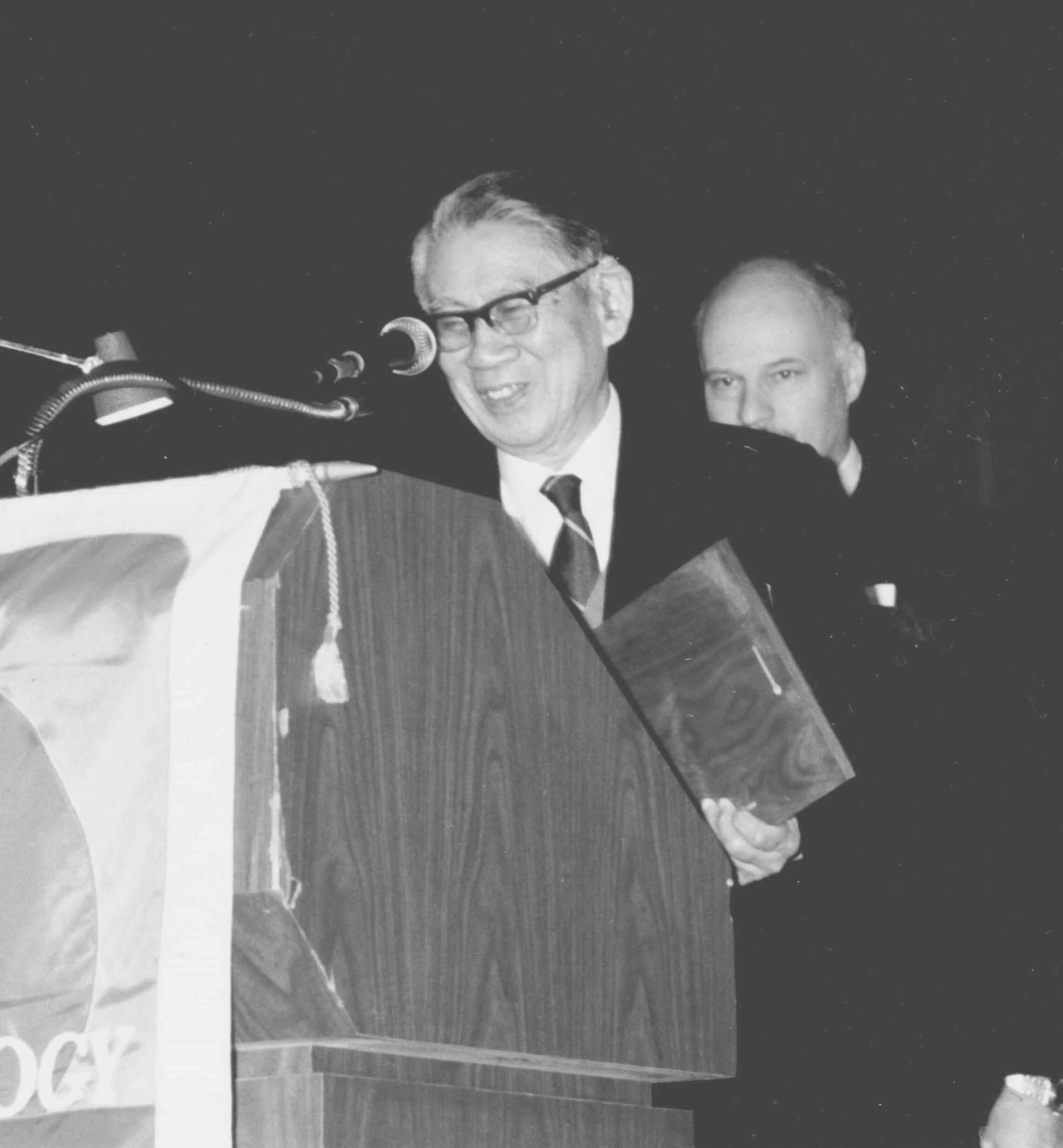

1988 年第 20 届迈阿密生物技术冬季讨论会授予王应睐 “特殊成就奖”

2001年5月5日,一位93岁的老人在上海华东医院悄然而逝。7月5日,英国著名杂志《自然》发表文章,讲述这位老人的故事。对《自然》来说,载文纪念一位中国人,是不多见的。

这是怎样的一位引起国际学术界关注的中国科学家呢?正如著名英国学者李约瑟博士评价的,这位教授是中国生物化学事业的开创者和奠基人。他在中国生化领域的研究机构、学术团体和学术刊物的创建和发展方面发挥了重要作用,被誉为“中国生化先驱”。他就是王应睐。

20世纪30年代后期,王应睐在英国剑桥大学攻读博士时,进行维生素研究,首先发现合成的纯维生素A过量时有毒性,论文发表引起各国学者重视,后来他对血红蛋白的研究取得了突出成果。他还结合了物理和化学方法提出了一种目测维生素 B 的新方法,从而轰动了英国医学界。牛津大学一位专门研究维生素 B1 的教授,不相信这个中国研究生能用简易的方法进行可靠的测定。为此,英国一个医学委员会下属的维生素小组,决定组织一次实际比试,看谁的方法好。结果,王应睐完胜,那位教授和其他参观的人都信服了。英国维生素研究小组委员会对这一方法尤为赞赏,因为这对战时的营养测定工作很有帮助。

王应睐不仅是成就斐然的科学家,也是科研工作的战略决策者和领导人。他的重大的贡献在于他高屋建瓴,根据国际生命科学发展的趋势,把我国的生化事业建立在世界生化发展潮流的先进的立足点上。1963年,王应睐提出由上海生化所、有机化学所、北大化学系20多位科学家组成一支精干队伍。两年后即1965年9月,世界上第一例人工合成的具有全部生物活性的结晶牛胰岛素诞生了,原定完成期限是20年。尽管科研条件极其简陋艰苦,被到访的英国皇家学会代表团比作徒步旅行家,但生化所在琥珀酸脱氢酶、肌肉蛋白和核酸等方面取得了出色成果,更不用说胰岛素的全合成。

王应睐领导中国科学家在世界上首次成功合成牛胰岛素,这标志着人类在认识生命、探索生命奥秘的征途上迈出了重要的一步。这一重大科研成果轰动了当时的国际学术界,这项科研成果被一些科学家认为是新中国50年中最有可能获诺贝尔奖的。王应睐和他的团队为祖国赢得了巨大的荣誉。

这一成功极大地鼓舞了科研工作者,他们继续大胆设想,又提出人工合成另一种重要的生物大分子——核糖核酸。1978年,协作组成立了RNA 连接酶制备、长片段连接和活力测定三个研究组,大大加快了步伐,终于在1981年完成了世界上第一个人工合成的转移核糖核酸,又一次为中国赢得了世界声誉。

面对功劳和荣誉,作为学术带头人的王应睐,想到的是国家和集体,他甚至没在科研报告上署自己的名字。诺贝尔奖不授予组织者,尽管杨振宁等人不约而同地建议提名他获诺贝尔化学奖,王应睐还是与诺贝尔奖失之交臂。但是王应睐并不在乎这些,邹承鲁说,王应睐没有在胰岛素合成和他以后领衔的转移核糖核酸合成两项工作的任何一篇论文上署名,按说他都有资格。王应睐始终不计名利,不务虚名,宽容待人,海纳百川,没有门户之见,这一点也一直为科学家们所津津乐道。

1996年,许多科学家推荐王应睐为何梁何利基金科学与技术进步奖的候选人,他推辞说:“这都是过去的事情,不必再提了。”后来,当生化所通知他授奖的消息时,这位89岁的老人,很天真地问了一句:“拿奖有什么用啊?”获奖还是有用的。领到100万元奖金后,王应睐立即拿出一部分,在生化所设立了奖学金,奖励成绩优秀的研究生。这种无私的精神,像一根红线贯穿着王应睐50多年的科研生涯。

1987年,在王应睐的积极倡导下,召开了由中国生物化学学会组织的国际生化会议(IMB)。王应睐作为会议的主席,在确定大会报告人、邀请国外学者参加等工作中起了主导作用。

作为中国生化界当之无愧的伯乐,王应睐为中国吸引、培养和造就了一大批生命科学研究的帅才、将才,这是他为发展生化事业所作的又一大贡献。建所初期,他就从国外先后争取到一批杰出的科学家,形成了一支不小的骨干队伍,使上海生化所很快取得了许多重要成果,成为国内外著名的研究所之一。上海生化所被称为生化界的国家队。

在培养人才上,王应睐一手创办了中国生化的“黄埔军校”:创造性地通过举办全国高级生化训练班,每隔两三年便举行一次,安排最好的专家去讲课,并强调讲课要“三重”——重基础、重实际、重进展,他先后组织近10期高级生化训练班。其中,1961年那次约400人参加,1979年和1983年举办的两次规模均在 500 人左右。这些学员后来成为国内各单位生化领域的骨干,为全国培养了一大批生物化学领域的教学、科研骨干和学术带头人。这些学员后来成为国内各单位生化领域的骨干,甚至多位成了院士。

王应睐也是中国生化试剂工业的开创者,为了解决氨基酸昂贵和匮缺的问题,改变生化试剂依赖进口的被动局面,在他的亲自领导下,生化所于1958年创立了东风生化试剂厂,为全国的科研提供了必需的生物化学试剂。有人感叹说:“如今提倡的产学研结合,早在40多年前,王应睐就在默默地实践着。”他还成立了玻璃工厂、金工厂、仪器组、水电组等,为实验室提供正常运转的保障及仪器设备生产。

在研究基础理论课题时,王应睐也很重视实际的应用。上海解放初期,南下的解放军战士由于只吃大白菜、豆腐和大米,普遍发生舌头糜烂、身上奇痒与嘴角溃烂等症状。王应睐应邀去诊断:是维生素 B 缺乏。他提出有效措施,很快解决问题。抗美援朝战争时,中国人民志愿军战士的主要食物来源是干粮,但是干粮过不久就会变质产生哈喇味儿,直接影响了部队的后勤供应与战斗力。王应睐接受任务,提出了切实可行的综合措施,完美地解决了这个问题。

1958 年,年过半百的王应睐光荣加入中国共产党。纵观他的一生,他不仅是一位为发展我国科学事业奋斗终身并做出卓越贡献的优秀党员,更是一位享誉世界的卓越科学家。他为中国生物化学事业的发展呕心沥血,倾注了毕生的精力。他的科学成就、高风亮节和科研之路,他为中国生命科学发展做出的基础性、战略性和前瞻性的创新贡献,使他当之无愧地成为中国生化的先驱。他严于律己、宽以待人、严谨谦虚、淡泊名利的为人,更是科学界的楷模。他将永远是中国生化界的一面旗帜。