2025年07月10日 11:07

人物简介

马世骏(1915—1991),生态学家、昆虫学家,中国科学院学部委员(院士)。1983年5月加入中国共产党。曾任中国科学院动物研究所副所长、生态环境研究中心名誉主任。中国昆虫生态地理学、数学生态学、经济生态学等领域的开拓者与奠基人。

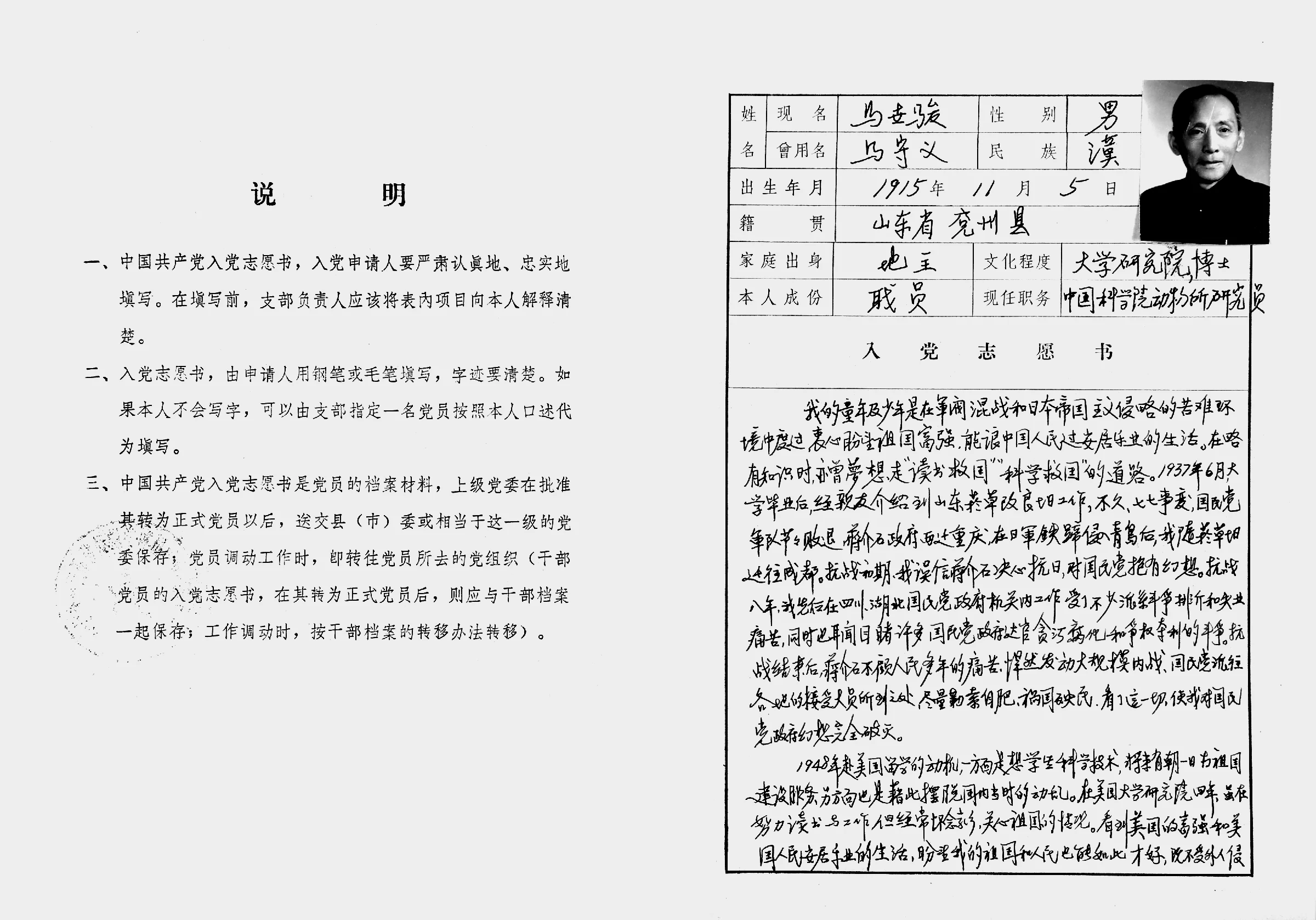

入党志愿书

我的童年及少年是在军阀混战和日本帝国主义侵略的苦难环境中度过,衷心盼望祖国富强,能让中国人民过安居乐业的生活。在略有知识时,亦曾梦想走“读书救国”“科学救国”的道路。1937年6月大学毕业后,经亲友介绍到山东烟草改良场工作,不久,七七事变,国民党军队节节败退,蒋介石政府西迁重庆,在日军铁蹄侵入青岛后,我随烟草场迁往成都。抗战初期,我误信蒋介石决心抗日,对国民党抱有幻想。全面抗战八年,我先后在四川、湖北国民党政府机关内工作,受了不少派系斗争排斥和失业痛苦,同时也耳闻目睹许多国民党政府达官贪污腐化和争权夺利的斗争。抗战结束后,蒋介石不顾人民多年的痛苦,悍然发动大规模内战,国民党派往各地的接受大员所到之处,尽量勒索自肥、祸国殃民,看了这一切,使我对国民党政府幻想完全破灭。

1948年赴美国留学的动机,一方面是想学些科学技术,将来有朝一日为祖国建设服务,另方面也是借此摆脱国内当时的动乱。在美国大学研究院四年,虽在努力读书与工作,但经常怀念家乡,关心祖国的情况。看到美国的富强和美国人民安居乐业的生活,盼望我的祖国和人民也能如此才好,既不受外人侵略亦无内战。抗美援朝战争开始,我和大多数旅美同学都很关心,中国人民志愿军挫败当时号称世界第一强国的美帝侵略军,我衷心感到欢欣鼓舞,开始对中国共产党领导的人民政府产生希望。通过旅美学联不断听到国内改革的消息,下决心在学业告一段落后,返回祖国大陆参加建设。在摆脱美国移民局的阻挠,经欧、亚、非一些地区回国途中,看到第二次世界大战的破坏,殖民地人民的穷困,以及回忆美国国内歧视有色人种和贫富悬殊情况,我开始对资 本主义发生怀疑。

1952年初回到北京后,经历了思想改造、工商业改造,以及三反、五反等许多政治运动,认识了中国共产党,是廉洁的党、大公无私的党,是为中国人民利益服务的,逐渐建立了跟着中国共产党走建设社会主义新中国的道路的坚定信念。

党中央为回国知识分子安排了一系列的政治理论学习,通过学习辩证唯物主义和历史唯物主义等光辉著作,认识到资产阶级专政必然为无产阶级专政代替,资本主义必然改造为生产资料公有、无剥削、无压迫和各尽所能、按劳分配的社会主义社会,社会主义社会经过生产力的巨大发展和思想、政治文化的巨大进步,最后必然发展(成)各尽所能、按需分配的共产主义社会。共产主义社会是中国人民亦是世界人民真正能够安居乐业的幸福社会。三十年来的工作与生活的亲身经历,使我在思想上有些进步,在工作中做出点滴成就,成为对人民有用的人,完全是党的教育、培育、信任和党员同志们无微不至的关怀与帮助的结果。

中国共产党以实现共产主义为最高纲领,现阶段的总任务是团结全国各族人民,自力更生、艰苦奋斗,逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化,把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。三中全会以来,党中央提出了实现四个现代化的宏伟纲领,采取了一系列拨乱反正和改革社会秩序的措施,并向全国科技人员发出振兴中华的伟大号召,这是我终生梦寐以求的心愿,使我更感到党的伟大与亲切。

我对照共产党员的标准差距还很大,并存在着对群众不够关心和过度好胜好强的突出缺点。今后我立志在党的教育和监督下,努力克服缺点,继续改造非无产阶级的世界观,真正成为具有共产主义觉悟的普通群众一员,恪守党的纲领和章程,执行党的决议,履行党(员)的权力(利)与义务,全心全意为人民服务,不惜牺牲个人的一切,为建设社会主义和实现共产主义奋斗终身。

延伸阅读

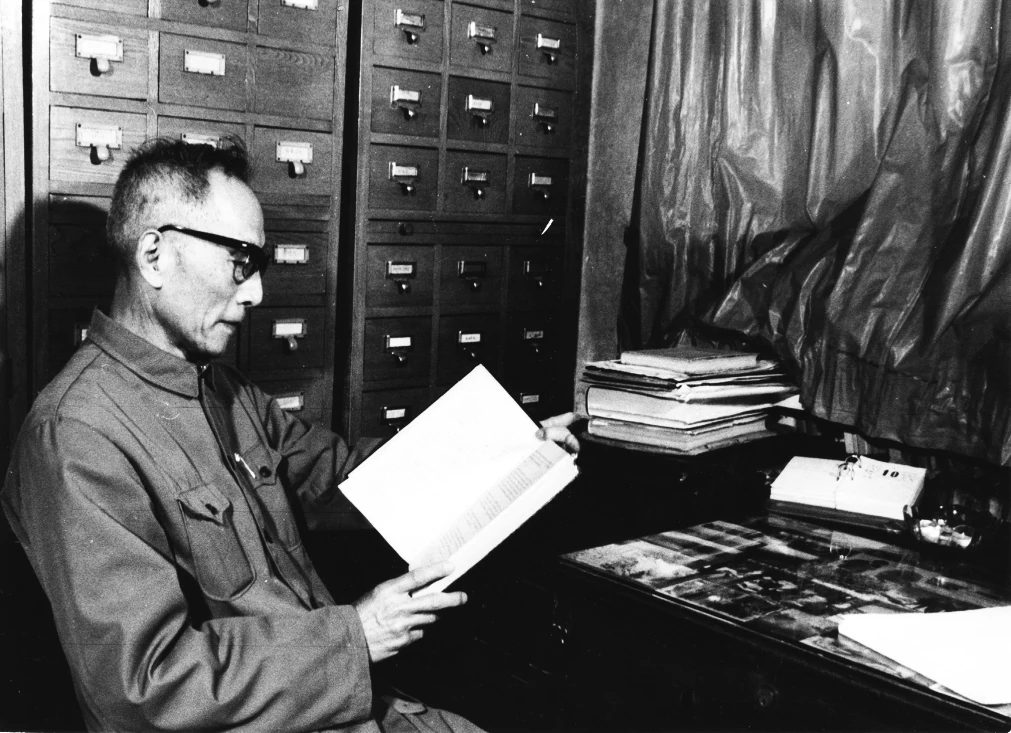

马世骏在阅读文献

马世骏,生态学家,昆虫学家,我国昆虫生态地理学、数学生态学、经济生态学等学科奠基人,中国科学院学部委员(院士),中国共产党党员。1915年11月出生于山东兖州的马世骏,1991年5月在河北省迁安县作完学术报告《生态农业标准》之后,返回北京途中不幸遭遇车祸因公殉职,终年76岁。在马世骏见多识广、功勋卓著的一生中,他最感恩共产党和人民的培养。在马世骏的入党志愿书里,写及他的童年、少年、留学经历、思想上的进步和工作上的成就都是党培养的结果。他对共产党越来越亲近,有好多好多心里话要对党说,便在填写入党志愿书的时候,联系自己的实际情况,字斟句酌,情真意切,如实写来……

马世骏的童年和少年,是在军阀混战和遭受日本帝国主义侵略的苦难环境中度过的。他盼望祖国富强,让人民过上安居乐业的生活。

上学了,随着文化知识的增长和思想觉悟的提高,马世骏有了自己心中的梦:“读书救国”“科学救国”。追梦的路上,也并不顺利。中学时,由于参加学生抗日救亡活动,两次被学校开除;大学时,又因参加一二·九学生运动,遭到北平宪兵团的拘留。可马世骏就是不屈不挠,一边刻苦学习文化知识,一边积极参加爱国学生运动。

1937年,马世骏在北平大学农学院生物系毕业,经亲友介绍来到山东烟草改良场工作。这一年,爆发了日本发动的全面侵华战争。马世骏随烟草改良场迁往成都。抗日战争和解放战争的硝烟中,马世骏先后在四川、湖北谋生,经常处于失业的痛苦之中。

1948年,马世骏一方面为了摆脱国内的战乱,一方面为了学习科学知识为祖国服务,在33岁时远赴美国犹他州立大学攻读昆虫生态学。留学期间,马世骏思念家乡,心系祖国,对中国共产党领导的军队在解放战争和抗美援朝战争中节节胜利,对新中国的建立,无不欢欣鼓舞,也让他更加深刻地认识到:中国共产党是全心全意为人民服务的党,只有共产党才能救中国。虽身在大洋彼岸的美国,却更加坚定了他“听党话,跟党走”的信念。

1949年,马世骏转入美国明尼苏达大学攻读博士学位,被推选为美国科学院荣誉协会正式会员并被授予金钥匙,1951年获博士学位。学业告成,急切回国,他要全身心投入热火朝天的新中国建设。

可是,他报效祖国的愿望和行动受到了美国的阻挠。1951 年秋天,马世骏前往荷兰参加国际昆虫学大会。会后,他提出去比利时等地访问的要求。他的要求,理由正当又充分,再加上他的行李等所有家当都留在美国,美国方面也就让他去了。马世骏从荷兰到比利时,又从比利时到法国到英国,与中国驻英机构取得联系后,他悄悄地登上了目的地是中国的客轮。1951年12月,马世骏在香港走下客轮,辗转回到了魂牵梦绕的祖国,回到自己的故乡。行李和全部家当都留在了美国,对这种舍弃,马世骏毫不犹豫!

马世骏冲破阻力回到祖国,投入了对小小蝗虫的研究。这蝗虫的体长有限:雄成虫35.5~41.5毫米、雌成虫39.5~51.2毫米。它们的身体由头、胸、腹三部分组成:头部有触角、口器和单复眼;胸部有能折叠的前翅、后翅,是适于飞翔的器官;腹部由11个节体构成,其中的1个节体为半月形薄膜,是听觉器官。这个其貌不扬、其体也弱的昆虫,是危害禾本科植物的农业害虫。早在春秋战国时期,蝗虫造成的蝗灾就被列为农业的五大灾害之一。《中国救荒史》记载:“1846~1857年,中国连续12年发生了18次蝗灾,波及全国多个地区,重者庄稼颗粒无收,青稞麦子荡然无存,草场寸草不生。”

中国人治蝗治了几千年,为什么一直治不住?学成归来的马世骏面对这个严酷现实,马不停蹄地前往几乎所有蝗区,开展实地调查,进行科学研究。他从生态地理学角度提出的治蝗方案,立即被采纳,果然起到了“根治”的奇效。在马世骏和他同事的努力下,自20世纪50年代后期起,为害几千年的蝗灾,在中华大地上再也没有大范围出现。

攻克治蝗的千古难题,关键是“不给蝗虫适合的生存环境”。亲历了这个大获成功的科研实践之后,马世骏又敏锐地提出:“人类在创造社会财富的同时,也在不知不觉地毁坏自己赖以生存的自然环境。伴随人类社会的快速发展,空气污染、环境污染日益加剧。”从中南海到省、地、县的生态学培训班,都留下了他对提高全民生态意识的呼吁:“中国的生态环境问题,不仅是个科学技术问题,更是个全民意识问题。要让生态意识深入人心,走好生态平衡的可持续发展之路。”为人类创造优美的生态环境,在这条崎岖的科研之路上,马世骏总是“一马当先”:他参与中国科学院昆虫研究所筹建工作,并牵头创建了中国第一个昆虫生态学研究室。他参与中国生态学会和中国科学院环境生态研究中心筹建工作,并牵头创办了《生态学报》。

此外,他1959年出版的《中国昆虫生态地理概述》,是中国昆虫生态地理与昆虫区划的第一本专著。在此6年后,科学出版社出版了中国蝗虫研究的第一部专著《中国东亚飞蝗蝗区的研究》,封面的作者署名处写着“马世骏等”——他是第一作者。

他在国际上首次提出“社会-经济-自然”的复合生态系统理论,精辟概括了生态工程的原理是生态系统的“整体、协调、循环、再生”。他以发展中国家代表的身份,加入了以挪威首相布伦特兰夫人为主席的世界环境与发展委员会,参与起草具有重大国际影响的著名宣言《我们共同的未来》。

集“生态学家,昆虫学家,中国昆虫生态地理学、数学生态学、经济生态学等学科奠基人,中国科学院院士”于一身的马世骏,终于在他68岁那年成为一名光荣的中国共产党党员。

在纪念中国共产党成立100周年的日子里,人们也在纪念有着8年党龄、为党的事业奋斗一生的马世骏院士。就像同事们对他的评价一样:“马世骏,正如他的名字一样,是一匹不知疲倦的骏马,一生都在赶路、开路和引路。”如果不是那场突如其来的车祸,76岁的马世骏仍会行进在科研和科普的道路上,继续奋斗10年、20年……可以告慰马世骏的是,在他离世的整整30年里,他给后人留下的科研成果和科学家精神,引领人们树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把“绿水青山就是金山银山”变成现实。