2025年07月10日 11:07

人物简介

于渌(1937— ),理论物理学家,中国科学院院士。1978年6月加入中国共产党。中国科学院物理研究所研究员。在磁性杂质对超导体影响的研究中做出了开拓性贡献,在促进凝聚态物理的学术交流和人才培养方面发挥了重要作用。

入党志愿书

(节选)

我志愿加入中国共产党。中国共产党是无产阶级的政党,是无产阶级的阶级组织的最高形式,是无产阶级先进分子所组成的先锋队组织。……党的最终目的是实现共产主义。中国共产党的指导思想和理论基础是马列主义、毛泽东

思想。毛主席把马列主义的普遍真理与中国革命的具体实践相结合,在斗争中继承、捍卫和发展了马克思列宁主义。毛主席领导全党全军全国人民,经过长期艰苦的革命斗争和革命战争,推翻了压在中国人民头上的三座大山取得了新民主主义革命的彻底胜利,建立了无产阶级专政的中华人民共和国,接着又在社会主义革命和社会主义建设中取得了伟大的胜利。长期的革命斗争实践证明,没有毛主席就没有新中国,中国共产党是伟大的、光荣的、正确的党。

在老一辈的无产阶级革命家毛主席、周总理、朱委员长相继逝世,万恶的王、张、江、姚“四人帮”加紧篡党夺权罪恶活动的关键时刻,……党中央一举粉碎了“四人帮”,挽救了革命,挽救了党。党中央采取了一系列拨乱反正的英明措施,决定把工作着重点转向社会主义建设,领导全党全国人民进行新的长征,以实现四个现代化的宏伟目标。对于这些,自己衷心拥护。

我出身于剥削阶级家庭,但从小就受到党的教育和培养,1950年加入少先队,1951年加入青年团……从 1955年第一次提出入党申请,到现在已经快二十四个年头了……在党组织的教育和同志们的帮助下……勤恳努力地工作,比较严格地要求自己,注意世界观的改造,收到了一定的成效。但是,自己身上还存在不少明显的弱点和毛病,主要是缺乏主见,易受环境和思潮的影响,爱表现自己等,需要通过长期的实际斗争、锻炼来努力克服。

实现四个现代化是一场伟大的革命,国际国内都还面临着尖锐复杂的斗争,多年来的斗争实践表明,必须坚持社会主义道路、坚持无产阶级专政,坚持党的领导,坚持马列主义、毛泽东思想。从自己成长的过程也深刻认识到,必须永远把坚定正确的政治方向放在第一位。自己决心努力学习马列和毛主席著作,认真改造世界观,遵守党章和党的各项纪律,执行党的决议,在党的领导下,为实现四个现代化,完成我们这一代科学工作者所肩负的使命,为迅速改变我国科学落后的面貌贡献自己的一切力量。决心处处以共产党员的标准严格要求自己,为共产主义事业奋斗终身。

延伸阅读

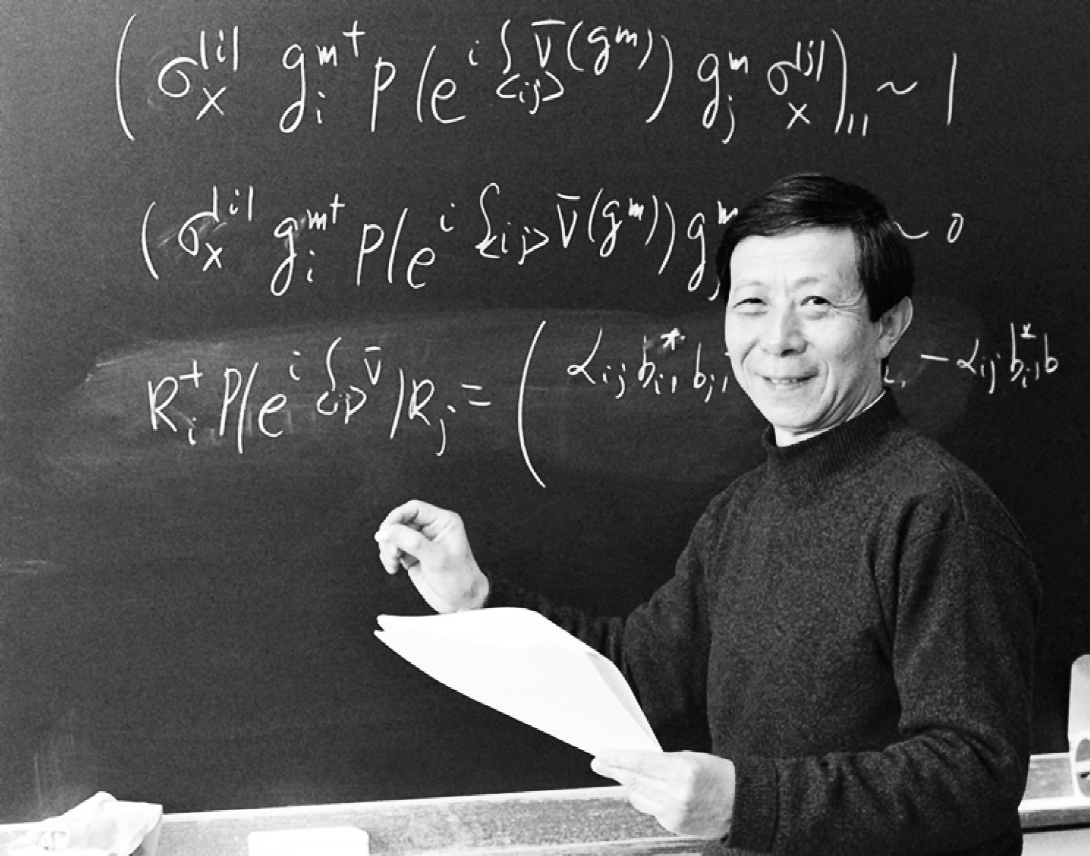

2000年于渌在意大利国际理论物理中心向同行演算物理问题

1937年出生于江南水乡——江苏镇江的于渌院士,是我国著名的理论物理学家。作为老一辈科学家,他的科研生涯并非一帆风顺——曾经留学海外,也曾遭遇学业中断、研究受阻,但是他始终不忘初心,到最后迎来柳暗花明。他的人生故事,书写在我国理论物理的研究史上,激励着年轻一代科研人员心怀感恩,奋力前行。

从“学物理”到“做物理”

20世纪五六十年代,有8000余名中国留学生远赴苏联学习。于渌作为其中之一被送到了苏联国立哈尔科夫大学学习物理。优质的学习环境为他提供了丰富的学习资源,锻炼了他的学习能力。然而,好景不长,由于中苏关系破裂,于渌本科毕业就回国了,失去了攻读博士学位机会。

1961年,于渌回国后被分配到中国科学院物理研究所工作。当时理论研究室的主任李荫远先生非常支持年轻人的工作,他发现于渌对超导理论更感兴趣,就要他自己组织一个新的课题组,研究超导理论。当时研究室里还有几个年轻人,大家志同道合,组织起富有成效的互教互学活动。

虽然当时处在三年困难时期,肚子还填不饱,但大家的劲头十足。每周要组织三四次学术报告会,一讲就是半天。在会上,大家纷纷提出自己的看法和观点,互相讨论、互相批评,自由讨论的学术氛围使大家受益匪浅。于渌在这个过程中进步很快,在边干边学中迈出了超导研究的第一步,当时的“习作”时隔60多年至今仍被当前的热点研究多次引用。

“幸存”的研究

1965年后研究工作受到外界环境的很大干扰,以于渌为代表的老一辈科学家们充分利用物理所当时的“局部小气候”,坚持做了一些科学研究。

1972年周恩来总理会见杨振宁先生时,周培源先生在座。杨振宁强调了基础研究的重要性,得到周总理的认可。周培源就在《光明日报》上发表了长篇文章,阐述基础研究的重要性。

于渌他们凭借知识分子敏锐的“嗅觉”,将研究的侧重点从“应用型”问题转向“基础型”问题。通过对国际期刊的浏览,他们发现,在我国“闹革命”的那些年,国际物理界对相变和临界现象的研究有了突飞猛进的发展。于是,他们努力补课,奋起直追。他们组织了讨论班,分工阅读重要的文献,在组里仔细讲,讲稿叠起来超过一尺。那时他们边学边干,一边“啃”国外学者发表在国际刊物上的长篇文章,一边用自己掌握的方法独立地推导出国际上的前沿结果。虽然当时没有在国际期刊发表,但相关研究成果后来受到国际同行的赞赏,对他们在“文革”环境下还能完成那些计算感到惊讶,为后来的深入交流和于渌应邀到国际研究机构任职打下基础。

改革开放和科学的复兴

后来,我国恢复高考、制订科学发展规划,开始实行改革开放,科学研究也迎来了春天。于渌在1978年实现了20多年的愿望,加入了中国共产党,在入党志愿书中他怀着激动的心情写道:“在党的领导下,为实现四个现代化,完成我们这一代科学工作者所肩负的使命,为迅速改变我国科学落后的面貌贡献自己的一切力量……”

改革开放不久,于渌得到了访问哈佛大学和加利福尼亚大学的机会,接受了真正意义上的“再教育”,如饥似渴的补课、近两年的“回炉”,帮他重新找到了前沿研究的感觉。

1986年,于渌由意大利国际理论物理中心学术委员会主席隆德奎斯特推荐、中心主任萨拉姆邀请,到中心任职,主持凝聚态物理部的工作。在该中心任职的17年使于渌拓展了视野,增加了历练,除本身的研究外,对推动发展中国家的凝聚态物理研究及国际学术交流,特别是对我国的有关研究和人才培养发挥了重要作用。在他任职期间,我国科学工作者有3000多人次到“中心”访问,其中多位后来被选为院士、长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。1990年于渌当选为第三世界科学院(发展中国家科学院)(The World Academy of Sciences,TWAS)院士,1999年当选为中国科学院院士,2007年他获得美国物理学会(American Physical Society,APS)国际物理学领导才能奖。

2002年他离开“中心”,全职回国工作,任中国科学院交叉学科理论研究中心主任。他主要从事高温超导、强关联电子系统、低维量子系统等方面的研究,为我国凝聚态物理的发展做出了突出贡献。

于渌院士说,科学工作者离不开社会、历史的大环境,在一些重要的节点上,是时代提供了机遇。不管是留学苏联还是在物理所搞研究,不管是出国进修还是到意大利国际理论物理中心任职,个人的成长总是与国家命运紧紧联系在一起的。他鼓励年轻人,不管遇到什么困难,都要坚定信念,心怀感恩,奋力前行。

(资料来源于 2019年7月5日人民网科技频道,改编自《我国理论物理学家于渌院士:不忘初心,柳暗花明》)